『映画ドラえもん』の歴史をたどる【第4回】

前回は、シリーズ14作目『のび太とブリキの迷宮』(1993年公開)について語ったところで終わった。今回はいったん時代を巻き戻し、1985年に起きた出来事に触れたい。

1985年には、『映画ドラえもん』の楽しみ方に大きな影響をおよぼす出来事が起きた。ビデオソフトが発売開始されたのだ。

劇場で公開された『映画ドラえもん』は、劇場での公開が終わると再び観たいと思ってもなかなか観られなかった。テレビ放映時に再び楽しむことはできたものの、それっきりだった。ところが、一般家庭でのビデオデッキ普及にともなって、ついにビデオソフトで観られる時代が到来したのである。

劇場公開時やテレビ放映時に作品を観逃した人や、後年に生まれた人でも、観たいときに『映画ドラえもん』を観られるようになったのは、『映画ドラえもん』の歴史を語るうえで画期的な出来事だった。

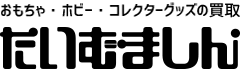

ビデオソフト第1弾の発売は、1985年の3月のこと。作品は『のび太の恐竜』だった。VHSとベータがリリースされた。

とはいえ、定価が10000円もして、おいそれと買えるものではなかった。当時の私はこの年の7月に発売された『のび太の宇宙開拓史』のVHSソフトをお年玉で買ったのみで、ほかの作品のソフトを購入できたのはけっこう後年のことになった。

細かいことをいえば、『映画ドラえもん』のビデオソフトは、劇場公開された内容がそっくりそのまま忠実に収録されているわけではない部分もある。OPやEDの曲に差し替えが見つかったりする作品があるのだ。あるにはあるのだが、テレビ放映時のようにCMが入ったり場面がカットされたりすることなく『映画ドラえもん』を家庭で繰り返し楽しめるようになったのは、もうそれだけで讃嘆すべき出来事である。今からすれば少し大げさに思えるかもしれないが、「わが家に劇場版がまるごとやってきた!」という絶大な感動があった。

『のび太の恐竜』ビデオソフトのポスター(申込書部分、1985年)

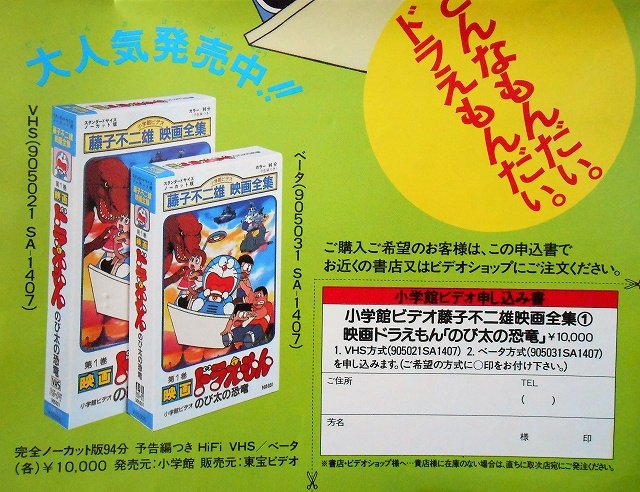

ドラえもんビデオクラブ憲章

ビデオソフト発売に合わせて「ドラえもんビデオクラブ」が結成され、私も入会した。会員になると、会員証、入会特典、ドラえもんしんぶんなどが送られてきた。1期が1年間で、ドラえもんしんぶんは年4回発行された。私は2期まで入会した。1987年5月に3期の募集も告知されたが入会手続きをしそびれてしまい、以後この会がいつまで存続したのかわからない。

ドラえもんしんぶん1985年春号

ドラえもんビデオクラブ第1期入会特典(1985年)

ドラえもんビデオクラブ第2期会員証(1986年)

新ドラえもんしんぶん1986年初夏号

シリーズ15作目『のび太と夢幻三剣士』(1994年)が公開される頃には、1980年代終盤におけるレンタルビデオ店の急速な増加があって「ビデオソフトを利用して家で映画を観る」という鑑賞方法はすでに一般的なものとして定着していた。

と、ここからなかば強引に『のび太と夢幻三剣士』の話に入るが、この作品の冒険の舞台は夢の世界、眠っているとき見るあの夢の世界だった。

藤子F先生は夢を題材にして『ドラえもん』の話をいくつも描いており、私はそうした話に強く興味を刺激されている。夢を扱った話の中で特に好きなのが「うつつまくら」だ。子どもの頃からその不思議さと不可解さに引きつけられている。

「うつつまくら」は、のび太の夢と現実が反転し、また反転し、さらに反転……といったふうに話が展開し、そうやって繰り返される夢と現実の反転現象がわれわれ読者に自分の足場が揺らぐような眩惑感をもたらす。そして、世界がたびたびひっくり返るおもしろさを味わわせてくれる。

「サカユメンでいい夢みよう」も、タイトルのとおり夢を扱った話のひとつだ。起きている時間に嫌なことがあったとき“サカユメン”を飲んで寝ると、嫌なことを打ち消してくれる良い夢を見ることができ、目覚めたときにさわやかな気持ちになれる。夢を見ることで、現実の生活で溜まったストレスを解消しようというわけだ。

また、「夢はしご」では、のび太が自分の夢から他人の夢へ出入りできるようになる。自分の夢の中へ他人を連れ込めば、その他人を思いどおりにできるという。この話には、“夢はしご”のほかにも“夢破壊砲”や“夢のり”というひみつ道具が登場する。

「ドリームプレーヤー」という話もある。何個も用意されたカセットの中から1個を選んでセットしてから寝ると、そのカセットのテーマに合った夢を見られる。

夢を扱った話は、ほかにも「ゆめのチャンネル」「夢ホール」「ユメかんとくいす」「ユメ完結チップ」などいろいろとあるが、それらの話の根底には、目覚めたら瞬時に霧散してどんな内容だったかもおぼろげになりがちな夢という現象をもっとじゅうぶんに楽しみたい、もっと自由にコントロールしたい、という願望が根差している。

そんなふうに藤子F先生は『ドラえもん』で夢の話をいろいろと描いてきて、いよいよ『のび太と夢幻三剣士』において大長編のボリューム感でのび太らに夢の世界を冒険させることにしたのである。『ドラえもん』における夢テーマの集大成のような位置にあるのが『のび太と夢幻三剣士』なのだ。

『のび太と夢幻三剣士』パンフレット

『のび太と夢幻三剣士』においてのび太が夢の世界を冒険しようとした動機は、率直な現実逃避だった。睡眠中に見る夢の中では正義のヒーローとして大活躍できるのに、起床してからすごす現実の世界では叱られたりバカにされたりとろくなことがない。のび太は「現実の世界はどうしてつらく厳しいんだろう」と痛感し、同時に「夢はいいなあ」と夢への憧れを強くする。そして、夢の世界だけでも友達にいいところを見せたいとドラえもんに頼み込むのだった。

冒険の世界へ旅立つ動機が純然たる現実逃避であるところが、この映画の見逃せない特徴だ。少なくとも、私にとってその動機は心に刺さるものだった。のび太の気持ちがわからないでもないからである。というか、わかりすぎるところがあるのだ。

現実のつらさ、厳しさが身にしみて、そこから逃れようとマンガや映画や小説など物語の世界へ逃げ込みたくなったことが何度あっただろうか。何度あっただろうか……どころか、じっさい頻繁にあった。私はフィクションの世界へしょっちゅう逃げ込みたくなったし、逃げ込んできた。

だから、夢の世界へ逃げ込みたいのび太の気持ちに共感したし、そんな動機をとっかかりにして始まった冒険に心誘われないわけがなかった。

もちろん、夢やフィクションへの逃避というのは手放しで称えられることではない。度が過ぎれば社会生活に支障をきたすおそれがある。

そこでこの作品は、ドラえもんの言動によって、いったん教育的配慮を挟み込んでいる。

ドラえもんは、夢の世界へ逃げたいと頼み込んできたのび太に厳しく説教する。「くだらない。夢の世界に逃げたって、さめたらみじめになるだけだよ。ああ情けない」「もっと現実の世界でがんばらなくちゃ駄目だよ」と。

夢の世界へ逃げ込む行為をすんなりとは受容せず、その世界へ入るための関門をドラえもんの説教という形で設けたのだ。

その後、のび太に冷たくしすぎたのでは……と案じたドラえもんは「いつもろくな目に合わない不幸な少年のび太くん。せめて夢の中だけでも楽しく遊ばせてあげればよかった。夢の世界で自信をつけさせてあげれば……」と後悔の念を吐露する。その「夢の世界で自信をつけさせてあげれば……」のくだりが、原作マンガでは「せめて夢の中で自信をとりもどせば現実世界でもやる気になったかも」と、もう少し詳しい言い回しで表現されている。

そんなドラえもんのセリフによって、現実の世界でつらい目にあっている子であれば夢の世界で楽しませてあげることも必要だし、夢の世界へいったん退避することが現実で生きていくうえでも有用である、と示されたのだ。

そのように、夢の世界へ逃避したいのび太の願望がいったん否定されてから肯定されることで、のび太が夢の世界へ出かけていくことに納得感と正当性が与えられる。

映画化15周年記念割引券付きぬりえ

のび太が出かける夢の世界は、“気ままに夢見る機”というひみつ道具でつくられる。“気ままに夢見る機”用に各種の夢カセットが揃えられていて、見たい夢のカセットを選ぶことができる。のび太が冒険するのは、特別なカセット「夢幻三剣士」が見せてくれる夢の世界だった。

カセット「夢幻三剣士」がつくりだす夢の世界は手が込んでいて、とにかく現実感を大事にしている。夢はあくまでも夢でしかないと考えるのではなく、「第二の現実を創造するため実感を盛り上げる」ことを主眼としているのだ。

「現実感を強めるため主人公のおなじみの場面から夢が始まる」「現実感を高めるため主人公の性格や能力はそのまま」というこだわりから始まって、「隠しボタンで夢と現実とを入れ替える」ことすら可能である。夢なのにやたらと現実感を重んじるその世界のありように触れていると、夢は夢で現実は現実なのだときっちり分けられないような感覚にさせられる。夢と現実の境界が曖昧になる感覚と言ったらよいだろうか。

隠しボタンを押すと夢と現実が入れ替わる機能について、ドラえもんは「今ここでこうしていることが夢になる」と説明する。この機能をオンにすると、のび太のありふれた日常生活が夢になって、夢の世界で冒険していることが現実になる。

機能をオンにしたあと、こんなシーンが見られる。のび太が自分の部屋で寝ていてママに起こされるのだが、そんないつもの出来事が「いつも見てる夢だ」とのび太に認識されるのだ。ありふれたいつもの日常が夢となり、夢の中の非日常的な冒険が現実になってしまっていることを否が応でも突きつけられる瞬間だ。今自分がここにいるこの現実がぐらりと揺らぐような不思議な感覚にみまわれる。

夢と現実の境界が曖昧になった状況に呼応するかのように、この映画には不穏で不安で不気味なホラーの味付けがほどこされている。敵方のラスボス・妖霊大帝オドロームのおどろおどろしい姿や、オドロームの手下の1人・トリホーの謎めいた存在感、戦いを終えてハッピーエンドを迎えた物語のラストで突如目の当たりにするシュールな光景など、いろいろなところでゾッとさせられる。

第1作から順番にリアルタイムで『映画ドラえもん』を観てきた身として、『のび太と夢幻三剣士』は異色のテイストを感じる作品だった。

『のび太と夢幻三剣士』主題歌のシングルCD

私が『のび太と夢幻三剣士』で好きなシーンのひとつが、竜退治のくだりである。

夢カセット「夢幻三剣士」がつくりだした世界は、剣と魔法のファンタジーを思わせる異世界で、その世界に付きものの巨大な竜もしっかり登場する。その竜の血を浴びると、不死身の体を得られるという。大勢の人間が竜の血を求めて竜退治に挑んだが、みんな石にされて失敗に終わったようだ。天下無敵といわれる白銀の剣と兜を手に入れたのび太も、竜退治に挑むことになる。

その結果、竜を倒すことに成功し、あと一突きで竜を殺してその血を浴びられるところまで来たのに、のび太は「秘境でひっそりと生きている竜を殺す権利なんて誰にもないよ」と手を止めてしまう。そのあいだに意識を取り戻した竜は、そんなのび太の決断に心を動かされ、自分の汗をのび太らに浴びさせてくれた。竜の汗を浴びると、血を浴びたときのように不死身になるとまではいかなくても、一度くらいは生き返ることができるという。

このくだりは、昔話の動物報恩譚や芥川龍之介の小説『蜘蛛の糸』を彷彿とさせるし、生き物にやさしいのび太の性格を如実に表してもいて、私はとても気に入っている。

作中で見られるいくつかのネーミングも気に入っている。白銀の剣と兜が置かれた大木の名前が「ヨラバタイ樹」だなんて! のび太はその大木で白銀の剣と兜を獲得したわけだが、このヨラバタイ樹というネーミングを見たとき妙に心をそそられた。いうまでもなく、「寄らば大樹の陰」ということわざをモジったネーミングだ。

藤子F先生のこうしたダジャレ・モジり系ネーミングってなんでこんなにおもしろいんだろう、と不思議に思えるくらい愉快な気分になる。ダジャレなんて、使う人によっては場をしらけさせたり敬遠されたりするものだが、藤子F先生がやると、ほほえましいほどに楽しくなるし、なるほど!と感心させられたり驚かされたりすることもしばしばである。

故事ことわざをモジったネーミングという意味では、「人間万事塞翁が馬」を由来とする“サイオー馬”や「塵も積もれば山となる」を元にした“チリつもらせ機”といったひみつ道具が思いあたるが、ヨラバタイ樹の大胆まっすぐなネーミングには格別のインパクトを感じた。

『のび太と夢幻三剣士』には、「ユミルメ国」「グリム市」「アンデル市」「シャルペロー城」といった国名・地名・城名も登場して、藤子F先生のネーミングセンスを随所で楽しませてくれる。

『のび太と夢幻三剣士』劇場限定グッズ各種

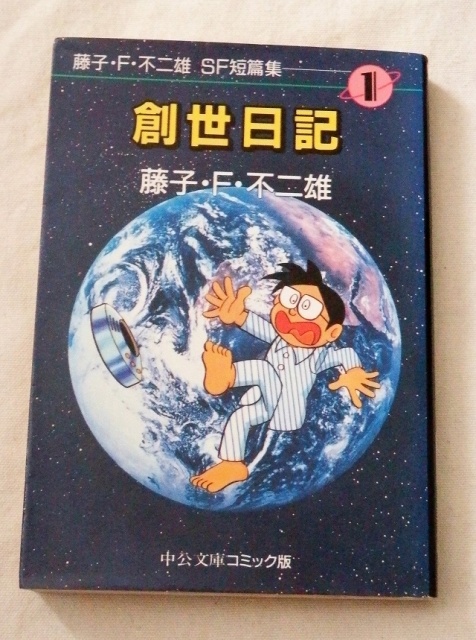

シリーズ16作目は、1995年に公開された『のび太の創世日記』だ。このタイトルを初めて見たとき、藤子F先生のSF短編マンガ『創世日記』(初出1979年)をすぐさま思い出した。平凡な中学生男子が、ひょんなことから世界の造物主となってしまう話である。

一人の中学生が、太陽系を、地球を、生物を誕生させ、育て、一つの世界を創造していく。やがてその世界に人類が誕生するに至り、中学生はこの世をつくった造物主、つまり神様のような存在になる。日常(平凡な少年、平凡な生活感)と非日常(造物主、世界の誕生と進化)のブレンドがかもし出す“すこしふしぎ”感が絶妙な一編だ。

『藤子・F・不二雄SF短篇集➀ 創世日記』(中公文庫コミック版、1994年)

そうしたおもしろさを『映画ドラえもん』のスケール感で演出しようとしたのが『のび太の創世日記』である。この映画の中で世界の造物主、すなわち神様になるのはのび太であり、話が進むにつれていつものメンバーも加わっていく。

夏休みが半分すぎたのに、まだ宿題の自由研究で何をするかさえ決まっていないのび太……。そんな彼がやることになった自由研究が、神様のごとく新しい世界をつくり、その世界が育っていく様子を観察日記につけることだった。学校の宿題というじつに身近な問題と、世界の創造という極度に壮大な現象を、なんともお手軽な感じで結びつけてしまうその力技にまずうならされる。

“創世セット”というひみつ道具を使ってのび太が創造し育てていく新世界は、われわれが生きるこの世界の歴史と異なるところも多々あるが、おおまかに見れば似ている。

太陽系ができ、地球ができ、地球に海ができ、最初の生命が誕生し、生物が進化し、いよいよ人類が誕生する。そこまでの遠大な過程は、どちらかといえば自然科学の目線で描かれていく。それに対し、人類が登場して以降は、日本を思わせる国を舞台に原始→古代→中世→近代と歴史が進んで、その各時代のエピソードがさまざまな神話・民話・伝説をベースにしたパロディとなっている。そうした説話ネタてんこ盛りなところが、かなり私のツボをついてくれる。

ツボをついてくれるといえば、この作品でも藤子F先生のネーミングセンスにときめかずにはいられなかった。

のび太が創造した新世界の地球には巨大な空洞があり、そこには地上の人類より科学技術を発達させた知的な種族が暮らしている。それは昆虫が進化した種族で、なかでもハチから進化した種が最も知能が高く地底世界の支配生物になっていた。その学名が「ホモ・ハチビリス」と聞いて心が躍った。

そのもっともらしく名付けられた学名から、藤子F先生の知的で洒落っ気たっぷりなネーミングセンスが感じられてテンションが上がったのだ。

そして、エモドランも忘れがたい。昆虫世界のドラえもんにあたるエモドランは、最終盤にいきなり登場して、あまり活躍のしどころはなかったものの、出てきただけでもう目一杯おいしいところを持っていくキャラクターなのだった。

『のび太の創世日記』パンフレット

『のび太の創世日記』において、のび太ら一行は最後まで観察者でありつづける。それは、歴代『映画ドラえもん』の中でこの作品が持つきわだった特性だ。

『映画ドラえもん』シリーズは、第1作の『のび太の恐竜』からのび太ら一行が異世界で大冒険を繰り広げるのが通例であった。それはシリーズを通した一種のフォーマットのようなものだ。ところが本作では、のび太ら一行は異世界での冒険の当事者とならず、異世界で生きる者たちを観察する立場をおおむね貫いたのだ。異世界の進化を促したり問題を取り除いたりといった働きかけは何度かおこなったものの、まさに神の視座から異世界を眺めつづけたのである。

のび太らが異世界で起きることの観察者の立場を守りつづけ、最後まで冒険の当時者たりえなかったというのは、『映画ドラえもん』史上まことに異例のことである。前作の『夢幻三剣士』を観てどこか異色の作品だと感じた私だが、『創世日記』はよりいっそう異色というか変化球のような作品に思えた。

藤子F先生は『のび太の創世日記』についてだいぶ反省の弁を述べていたし、世評も高いとはいえない印象ではあるが、私としては、藤子F先生の創世テーマをたっぷりと観られて相応の満足感を得られたし、民話・神話のパロディ満載だし、ラストでのび太が神様として紹介されるシーンで泣けたりもして、個人的にはずいぶんお得感のある作品だった。

『のび太と夢幻三剣士』『のび太の創世日記』特別前売券

17作目 『のび太と銀河超特急(エクスプレス)』(1996年)は、藤子F先生が前作をかえりみて構想した作品である。先生は本作についてこんなことを述べていた。

「『大長編ドラえもん』は幼児から小学生まで大勢のみなさんに楽しんで貰うつもりでかいています。となると、作者として心がけねばならないのが、あまり話を複雑にしないこと。つまり、幼児を置き去りにしないことです。前作の『創世日記』が「生物進化」「文明進化」をからめ、ちょっとややこしかったので反省し、次回作はなるべく単純に、ビジュアル主体の賑やかな話しをと考えました。『ドラえもん・のび太と銀河超特急』は、その意味ではうまく行ったと満足しています」

(てんとう虫コミックスアニメ版『映画ドラえもん のび太と銀河超特急』下巻、1996年、小学館)

私個人は当時すでに20代後半に達していたので、『のび太の創世日記』のような題材や切り口を「好物だ!」と感じたし、『映画ドラえもん』で見られる藤子学説や話のひねり具合や若干の高踏性がたまらなく魅力的に感じられるのだが、幼少の子どもたちには難しいところがあると言われれば、まあそういうところもあるとは思う。私のような大人ばかりが喜んで、肝心の子どもたちがついていけないとすれば、それは本来の『映画ドラえもん』のありかたではないだろう。

じっさいの子どもたちが『のび太の創世日記』をどう受け止めたのか気になるところではあるが、ともあれ藤子F先生は、そうした反省のうえに立って『のび太と銀河超特急』を構想した。この作品は、児童マンガ家としての藤子F先生のプロ意識とサービス精神をふんだんに盛り込むことが目指されたのだ。

『のび太と銀河超特急』パンフレット

1996年は童話『銀河鉄道の夜』を書いた宮沢賢治生誕100年にあたり、『のび太と銀河超特急』は賢治へのオマージュという側面もあった。賢治の童話が好きな私は、藤子F先生と賢治がつながったことにほのかな喜びを感じたものだ。

『のび太と銀河超特急』には、短編『ドラえもん』の中に原案となる話がある。てんとう虫コミックス『ドラえもん』20巻などに収録されている「天の川鉄道の夜」(初出1980年)だ。そのタイトルからうかがえるとおり、この話がそもそも『銀河鉄道の夜』へのオマージュであった。車掌さんのルックスを見ると、松本零士先生の『銀河鉄道999』を意識していることもわかる。

「天の川鉄道の夜」については、作家の辻村深月さんが優れたミステリーであると評していたことも印象深い。

その「天の川鉄道の夜」で描かれた「22世紀のSL型宇宙船がどこでもドアの発明によって廃止される」という設定が、『のび太と銀河超特急』で応用されているのである。

宮沢賢治『新編 銀河鉄道の夜』(新潮文庫、1989年)

『のび太と銀河超特急』は、物語の出だしこそのび太にとってかなりマイナスの状況から始まるが、その後すぐ気持ちいいくらいプラスに転じる。のび太は、スネ夫が参加するミステリートレインの旅から1人だけ外されたり、ドラえもんが3日も帰らなかったりと、ずいぶんマイナスの状況に置かれていたものの、その後すぐ帰ってきたドラえもんから、22世紀のミステリートレインの切符を手に入れたと大朗報を授けられるのだ。銀河の中心を出発して行き先は秘密のSL型宇宙船。かつては大事な交通機関だったけれど、どこでもドアが発明されてからは観光用に運行されるだけの遊覧船のような乗り物。そんな列車に乗って、ドキドキワクワクの宇宙旅行への旅立てるのである。

のび太に頼まれたわけでもないのにドラえもんのほうから積極的に夢のような宇宙旅行に誘ってくれて、それが本作の冒険の発端となるところが痛快だ。

SL型宇宙船“銀河超特急”の展望車内でバーチャル映像「大銀河の誕生」が上映される。前作の『のび太の創世日記』で地球の誕生、生命の誕生、そして生物の進化が描かれたが、「大銀河の誕生」では地球の誕生よりも前の出来事である宇宙の誕生や銀河の誕生が(非常に端折りながらではあるが)語られる。そこのところで、前作と本作で補完的な関係にあるように見えた。『のび太と銀河超特急』の「大銀河の誕生」シーンと『のび太の創世日記』の全体を合わせると、宇宙の誕生から、銀河の誕生、地球の誕生、生物の進化、人類の歴史までが描き出されることになるのだ。

藤子F先生にそういう意図があったかどうかは別にして、勝手にそう感じた私は、この2作品を合わせて超壮大な宇宙の歴史絵巻が完成になるのだと、内心ちょっぴり盛り上がったのだった。

銀河超特急の旅には、ワンダーな楽しさがあふれている。やがて、その楽しさをおびやかす事態が起こって一行は落ち込むが、そこでのび太はこんなことを言い放つ。

「ねえみんな。やっと面白くなってきたじゃない。僕たちはいつもこんな冒険をしてきたんじゃなかった? 何度も戦い、そのたびに乗り越えてきたじゃない! 今度も逃げないでぶつかっていこうよ!」

自分らがこれまで繰り広げてきた数々の大冒険を意識したのび太の勇敢な発言である。

それに対するスネ夫のセリフがまたふるっている。

「のび太って、映画になると急にカッコいいこと言うんだから」

自分らが映画内の登場人物であることを(本来なら認識しているはずがないのに)認識しているかのようなメタ発言である。この瞬間だけ、「映画の登場人物は自分らが映画の登場人物であることを認識していない」というお約束が破られたわけだ。

このスネ夫によるメタ発言は、これまで『映画ドラえもん』を何本も観てきた多くの人々がそう感じてきた「あるある」的な内容を持ち、大勢の共感を誘う。

のび太が言った「ぶつかっていくべき相手」とは、その時点では「ダーク・ブラック・シャドウ団」なる宇宙盗賊だった。

ダーク・ブラック・シャドウ団……。

このネーミングに触れて反射的に頭に思い浮べたのが、藤子F先生の異色短編『ウルトラ・スーパー・デラックスマン』である。どちらも、似たイメージの英単語を故意に3つ重ねてくどい形容表現をつくりだしている。強調したいことをことさらに強調している感じが出るし、強調しすぎることで少しふざけた風味もにじむネーミングだ。

『のび太と銀河超特急』クリアファイル

銀河超特急の旅の到着地は「宇宙最大最新最高の夢の楽園」と自ら称する「ドリーマーズランド」なるテーマパークだった。旅の楽しさは、銀河超特急からそのテーマパークへと引き継がれていく。

ドリーマーズランド周辺の小惑星に数々の冒険コースが設けられており、「忍者の星」「西部の星」「メルヘンの星」「中生代の星」「怪奇と伝説の星」といったコースがある。それらのコース設定について藤子F先生は「子供の好きなもののオンパレード」と述べていたが、むしろ藤子F先生がお好きなもののオンパレード、といった趣を感じる。藤子F先生の中にずっと息づいていた子どもの心が大喜びする分野のオンパレード、と言ったほうがより適切だろうか。

本作における本当の悪者「ヤドリ」との戦いが繰り広げられ、ラスボスのヤドリ大帝を撃退したあとに訪れるラストシーンは、原作マンガではページ数の関係でただちに話がたたまれてしまう。わずか1ページで終わってしまうのだ。そのラストシーンが、映画ではじゅうぶんに描かれて、冒険の終わりを魅力的に演出してくれている。

なかでも、のび太らを「昔もん」とバカにしていた22世紀の子ども3人組との和解と別れのシーンが心に残る。3人組の1人アストンが「昔もんなんて笑ったりしてごめん」とのび太らに謝る。そして、3人組の別の1人ドンが、20世紀からやってきたのび太たちはいわば自分らのご先祖様なのだと認識して「おじいちゃんのおじいちゃんのそのまたおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんの……」と気の遠くなりそうなセリフを発する。そうやって22世紀の子どもたちと20世紀の子どもたちが別れの間際で打ち解け合う。いいシーンである。

ドンのそのセリフ「おじいちゃんのおじいちゃんのそのまたおじいちゃんの……」は、映画シリーズ第1作『のび太の恐竜』で1億年前がどのくらい大昔かという話になったときジャイアンが発したセリフ「おじいさんのそのまたおじいさんの……」を思い起こさせる。もっと言えば、それらのセリフは『ドラえもん』連載第1回「未来の国からはるばると」でセワシがのび太に言った「きみはぼくのおじいさんのおじいさん」へと行き着く。ドンのセリフを聞いたことで、私の記憶は「おじいさん」が止めどなく連鎖する言語世界へとはまり込んでいったのだった。

映画は楽しかったが、悲しいことに、藤子F先生が原作マンガをラストまで描ききり完成した映画をご覧になった最後の作品が、この『のび太と銀河超特急』となった。

《第5回へ続く》

『モッコロくん』を読んで藤子マンガに惹かれ、小学校の卒業文集には「ドラえもんは永遠に不滅だ!」と書きました。

中学で熱狂的な藤子ファンになり、今でもまだ熱烈な藤子ファンです。

記事一覧はこちら