風速40メートルを体験せよ! ~4DX版『劇場版 機動警察パトレイバー』~

現在の公開に関しては、公式サイト等をご確認下さい。

コロナ渦の真っただ中だった今年の夏、『劇場版 機動警察パトレイバー』の4DX版が全国4DX対応劇場で上映となりました。

『パトレイバー』についてはちょうど一年前の過去コラム[1]「虚影の街をあるくもの ~「機動警察パトレイバー」脇役中の脇役の話~」でも語ったのですが、1988年にOVA(旧OVA版)でシリーズ販売を開始したメディアミックス作品で、原作は原案・キャラクターデザインにゆうきまさみ、メカデザイン出渕裕、キャラクターデザイン高田明美、脚本伊藤和典、監督押井守から成る「ヘッドギア」。

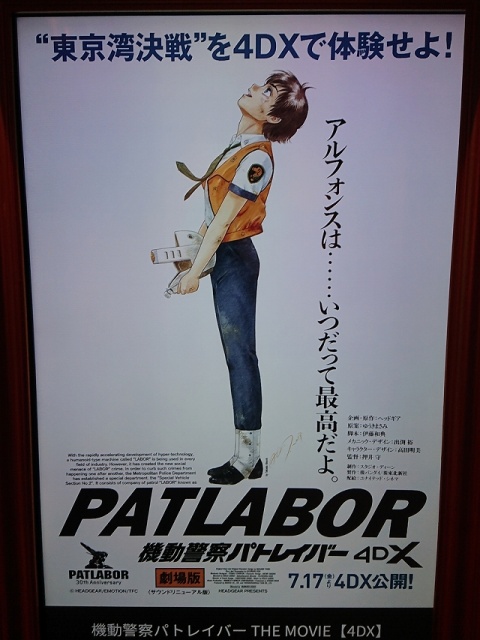

旧OVA版は一年間で全6巻を発売し、翌1989年に公開されたのが今回4DX版で上映される『劇場版 機動警察パトレイバー』。シリーズ誕生30周年突破を記念して4DX化で、本来なら4DX版は4月17日に公開予定でしたが、新型感染症の感染拡大の影響で上映が中止となり、三ヶ月の延期を経てようやく公開となりました。まずはこの大変な時期に上映に尽力して頂いた関係者・スタッフの皆さまに感謝を。

と言う訳で(ギリギリでしたが)行ってきました!

この『劇場版 機動警察パトレイバー』は、30年前の劇場公開にこそ行く事はできなかったんですが、ビデオレンタル開始と同時にレンタル屋へ駆け込み、レンタルされたテープを親の友人に頼んでダビングして貰い、以降はそのテープを文字通り擦り切れる勢いで何度も何度も見返した一作で……、うわぁ物凄い時代を感じる単語だらけだ。

思い入れが強く、すべてのシーンと台詞が今でもソラですらすら言えるんじゃねーか?位に身体に染みついているものなので、4DX版はどうなのかな…、と思っていましたが、いや、これがすごい楽しく観れました! むしろ同年代の皆様こそ4DX版を体感して新たな箱舟決戦を眼の辺りにして欲しいと強く思います。

そこで今回は、4DX版も含めた『劇場版 機動警察パトレイバー』の話をします。4DX版も含めたネタバレ全開で語りますのでまだ未視聴の方はご注意ください。まぁ映画本編は30年前(!)の作品なので、正直ネタバレもあったモンじゃないとは思いますけどね。

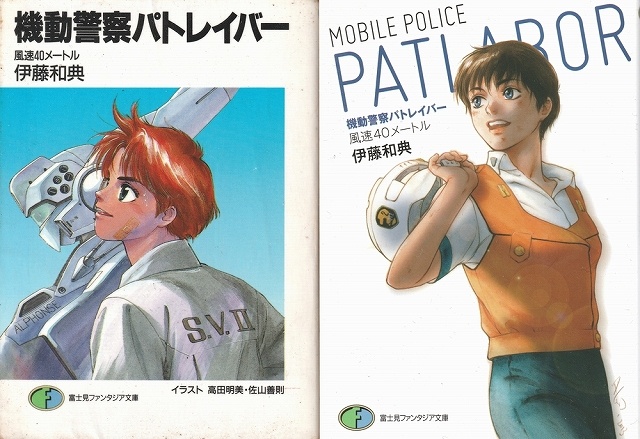

まず前提として、現在では各メディア各媒体ごとにパラレルワールド、今風に言うと別の世界線の話となっていますが、劇場版一作目は旧OVA版から続いている話で、その他にはゆうきまさみの連載していた漫画版、この年1989年後期から放送開始したTVアニメ版と三つのラインがあります。各設定はそのまま旧OVA版→劇場版のラインは小説版に引き継がれ、TVアニメ版は新OVA版に引き継がれています。この三つのラインは小説版の解説で脚本・シリーズ構成の伊藤和典が明記しており、基本設定に大きな変化はありませんが、各キャラの配置や登場メカに設定の差異があり、発生する事件や物語には各メディア毎の面白みとか作家性が伺えます。

『機動警察パトレイバー 1巻』ゆうきまさみ/小学館

そして『劇場版 機動警察パトレイバー』です。まず冒頭に表示されるのはOVA版でも使用されたエンブレムロゴ、表示されているイングラムの左耳アンテナ部分の根元が細いOVA版のデザインです。この事からもOVA版から地続きの物語であることが判ります。

冒頭は東京湾を睥睨する塔のような場所で、一人の男が宙を歩くかのようなそぶりで身投げ、スローモーションで口元だけが写され、口の端が吊り上がったニヤケ笑いが大写しになると言うオープニングで物語の幕が開きます。この「冒頭で重要人物が退場」のシークエンスは、没になった『押井守版 劇場版ルパン三世』が流用されているとのことです。

場面が暗転した後、夜間に次々とパラシュートで降下してくるレイバー部隊、陸上自衛隊の空挺レイバー「ヘルダイバー」で、旧OVA版の5・6話に試作型として登場した機体が正式採用されて配属されている事が伺えます。しかも一機ではなく複数の小隊編成である事が通信の台詞から判り、大規模な作戦で、標的は兎に角不明ですが、四つ足歩行をする大型の赤いレイバーで、発見するやヘルダイバーを攻撃、ホバーで宙に浮いて逃走、川井憲次のBGM「ヘヴィ・アーマー」と併せて手に汗を握る展開です。そして不明機はトラップにかかっている所に集合したヘルダイバー、歩兵からの集中砲火にて、絵コンテによると「機械相手の一方的な虐殺」により活動を停止します。この序盤の戦闘でこれぞ4DXと言う揺れとフラッシュ、噴煙が体感でき、何回も観た映画ですがこの序盤だけで新鮮な驚きを感じさせてくれます。

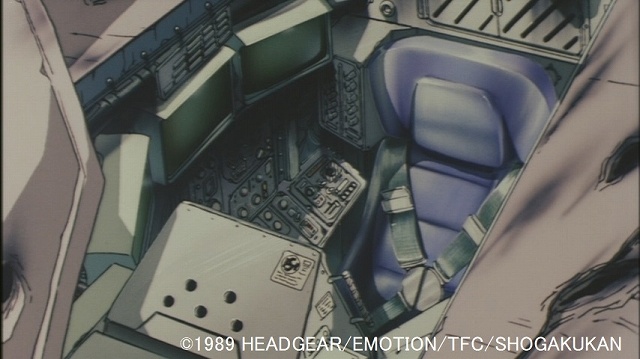

最後に活動を停止した不明機のコックピットを開けると、そこは無人だったと言うシーンでオープニングが終了、劇場版パトレイバーのロゴマークが大写しに表示されて物語が始まります。

本編は「木更津第一人工島です」と言うヘリパイロットの解説から開始、「パトレイバー」共通の舞台設定として、90年代半ばに東京湾を中心とした直下型地震が発生し、壊滅した首都の復興と瓦礫問題・用地問題の解決の為、東京湾を大きく埋め立てると言う計画「バビロンプロジェクト」が進行しており、産業用巨大ロボットであるレイバーが急速に普及したのはこの地震からの復興とバビロンプロジェクトの特需があると言う事が物語の端々で語られています。そのヘリパイの解説がバビロンプロジェクトについても続き、近未来の巨大工事事業を映し出す光景と併せ、舞台設定を訴えます。東京湾アクアラインのパーキングエリア「海ほたる」が開業した時にこのバビロンプロジェクトと木更津第一人工島を思い出したオタクは多いんじゃないかと。

原案・漫画版執筆のゆうきまさみはSF作家・小松左京との対談で「電線があまり描いていないな」とのツッコミに「地震の後、地下ケーブルへ移行したと言う設定なんですよ(笑)」と語っており、どのメディアでもパトレイバー世界では地震による復興があったと言うのが共通事項であることが判ります。最もバビロンプロジェクトについては、後年のインタビュー等でゆうきまさみや脚本の伊藤和典も「環境破壊以外の何物でもない」と言っていますけどね。

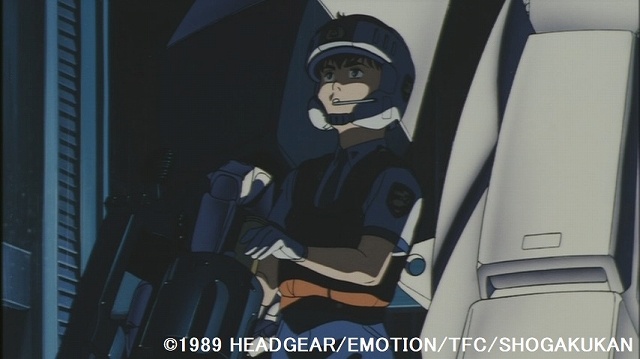

そしてヘリパイの台詞に併せ、後部座席にいた主人公、野明と遊馬が登場。洋上プラットホーム「方舟」を眺めながら「ねぇ、何であれが「方舟」な訳?」「俺が知るか!」の台詞で、「あ、サウンドリニューアル版だ」と言う事が判りました。『劇場版パトレイバー』は1998年に5.1ch化を果たしたサウンドリニューアル版がDVDで発売されていますが、その際に全ての台詞、効果音、劇伴が録り直しされています。我々オッサンは、2ch版の方が身体に染み付いちゃっているんですが、劇場の高音質環境で聴くと5.1ch版の方が台詞のタイミングやBGMと効果音の大小が全て計算ずくで構成されているのが実感でき、この5.1ch化を当時の流行りとはいえ20年以上前に行っていると言う事にまずビックリします。

DVD版「機動警察パトレイバー the Movie」1998年発売サウンドリニューアル版

そして篠原の新型パトレイバー「零式」に試乗する南雲隊長の元へ二人が登場、台詞に出てきた「迎えに来る整備班の高速艇」と言うのはこの時点では不明でしたが、TVアニメ版3話「こちら特車二課」(脚本・押井守)と『ミニパト』第3話で描かれた、特車二課の食糧問題を解決すべく導入された漁獲用の高速艇ですね。

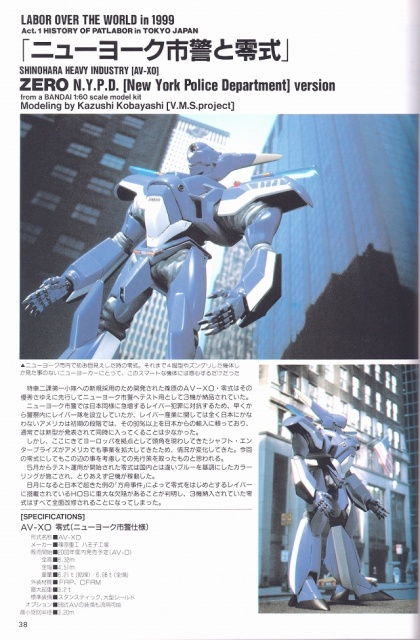

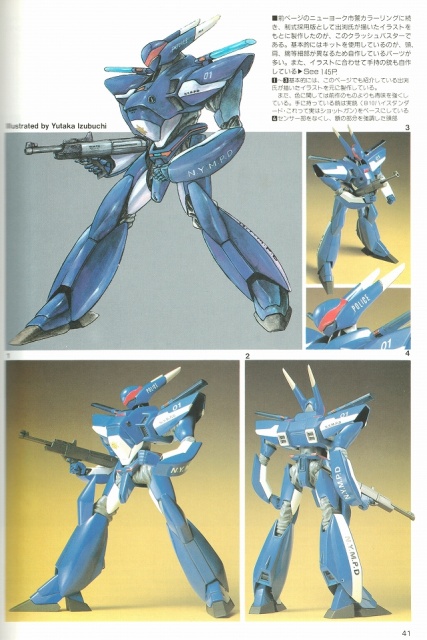

そして新型パトレイバー・零式と新OS・HOSについてが遊馬の口から説明されます。未だにこの時の台詞「レイバーを効率よく動かすためのシステムプログラム」がOSの解説として思い浮かびます。南雲隊長との会話では「先にあれ(零式)が3機導入された」との言葉がありますが、このニューヨーク市警導入版の零式と、劇場版以降に導入された零式改良版「クラッシュ・バスター」は正式設定ではないものの、メカデザイナー出渕裕の手によって描き下されたデザインとセミスクラッチの作例が当時の『ホビージャパン』誌(ホビージャパン社)に掲載され、作例を担当したモデラーが後に「メカトロ・ウィーゴ」等の企画を立ち上げる小林和史です。

零式 ニューヨーク市警仕様

『PATLABOR THE 3D Part.2』ホビージャパン社刊より

AV-02・クラッシュ・バスター

『PATLABOR THE 3D Part.2』ホビージャパン社刊より

場面は埋立地の特車二課棟に移ります。南雲隊長と後藤隊長に第一小隊訓練期間の延長を伝えるのは特車二課長の福島課長で、この劇場版が初登場、なお旧OVA版での特車二課長は祖父江課長と言う腰巾着で保身と言うキャラが勤めてましたが、TVアニメ版10話「目標は後藤隊長」では更迭後に警察を辞し、その原因だろう後藤隊長に対し恨み骨髄でハンドメイド製レイバーで二課棟を襲撃する(そして襲う前に歩くだけで自壊する)と言う下りがあります。福島課長は以降TVアニメ版、漫画版の他メディアでも特車二課長として登場し、漫画版では家庭がある父親としてのシーンや、終盤で人質になった際その姿を見て手を緩める太田機に警察官としての魂を感じさせる場面もあります(と同時に後藤隊長に良いように使われます)。

漫画版終盤の人質となった福島課長

『機動警察パトレイバー 21巻』ゆうきまさみ/小学館 より

第二小隊オフィスの場面を挟み、暴走レイバーのために緊急出動。4DXが再び慌ただしくなります。予想はしていましたが“水”はありますからね、眼鏡着用の方は対策を講じたほうが宜しいかと。

現場は台東区下谷、「国際通りの工事現場から民家を破壊しつつ毎時4キロで東進中」と連絡があるので浅草寺とかその付近ですね。最後の川は隅田川になるのかな…。ただし劇中で後藤隊長の車載モニターに表示されていた地図は新宿三丁目付近のもので、中華料理屋の看板はかつての国鉄新宿駅南口にあった店舗のものです。二号機は直ちに起動し、周囲の野次馬から喝采が上がりましたが、近年の実写版『TNGパトレイバー』[2]「THE NEXT GENERATION -パトレイバー-」2014年4月から2015年1月にかけて劇場公開された全7話の短編作品で、2015年5月には長編の劇場版も公開された。の実物大イングラムがイベント等でリフトアップされる風景を見ると、歓声が上がるのも判ります。

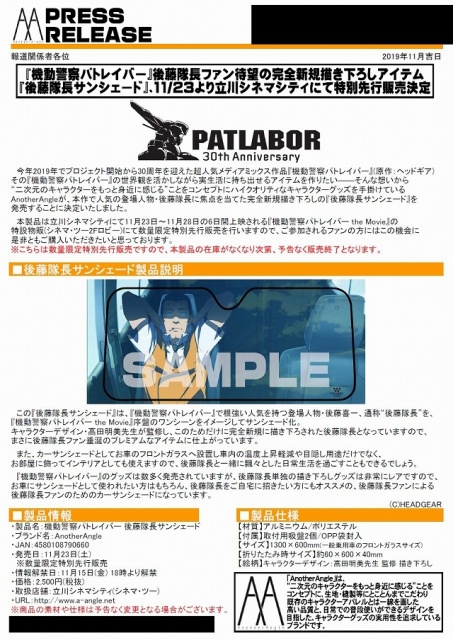

その太田機が暴走レイバーをドツき回している様を報告と言うか実況中継をミニパト車内で聞き流す後藤隊長の姿が昨年『後藤隊長サンシェード』として商品化されています。本当のチョイ場面なのにこのシーンを選ぶ商品センスとインパクトの強さはもう流石としか。

ここでイングラムのデザインについて。旧OVAでの二号機は頭部が一号機と同じ形状で、左肩外装とパトライトのカラーが違う、通称・レッドショルダーと言うカラーリングでしたが、この劇場版からは頭部メインカメラが大きいゴーグルを装着したようなメインカメラになり一号機との差異が図られます。両肩外装の他パトライトや左腕シールドも変更され、後のTVアニメ版でも配色の違いはあるものの基本デザインはこの劇場版のものが流用されます。漫画版は二号機頭部は早々に「壊しすぎたので試作品を回してもらった」と言う理由でゴーグルを装着したようなメインカメラ形状になり、全体の形状も一回目のグリフォン戦で大破した後はこの劇場版準拠のデザインに変更され、現在でも言われる“98式AV イングラム”の基本デザインはこの劇場版から始まったと言っても過言ではありません。

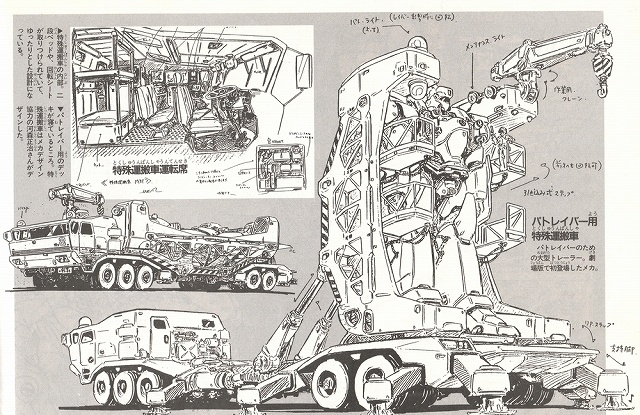

さらにこの劇場版が初登場になるタラップ・回転灯等が装備されている専用レイバーキャリアは『マクロス』シリーズ等のデザイナー・河森正治がデザインしています。この専用レイバーキャリアも以降の各メディアで採用されるようになります。

hreezero『ロボ魂 イングラム1号機』

2019年開催「ワンホビギャラリー 2019 AUTUMN」展示

レイバーキャリア設定画

『少年サンデーグラフィックスペシャル 機動警察パトレイバー the Movie -ゆうきまさみの新しい世界-』小学館より

事件は解決したものの、周辺地区への被害は甚大、かつレイバーは水びだしで、榊班長の怒鳴り声が響きますが、小説版ではここで「一般の整備員たちとのクッションを果たすシバシゲオが不在なのでピリピリした雰囲気」になっているとの理由も語られます。それ以上に出動回数も多く、隊員達も疲弊している中で同じような暴走事件ばかりになっている不満を漏らす遊馬に、後藤隊長は「被疑者である乗員とフダ付きレイバー隊員の証言だけじゃ、警察、動きゃしないよ」と“上を動かすだけの証拠を持ってきてから話しなさい”との意味で焚きつけます。後藤隊長の人使いの粗さと嫌らしさを感じさせるやり取りです。

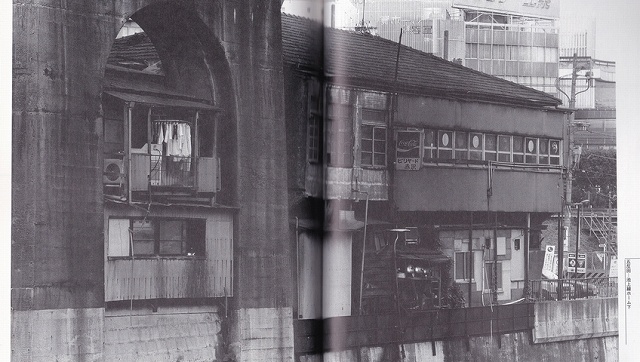

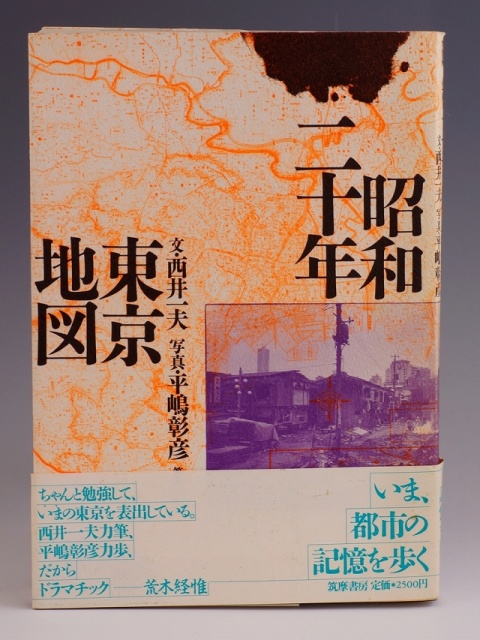

場面は一転して川を遡上する松井・片岡両刑事になります・過去コラム「脇役中の脇役」でも書いたのですが、『昭和二十年東京地図』(著・西井一夫、写真・平嶋彰彦/筑摩書房)にはこれら松井刑事が訪れる東京中の廃墟としか思えない箇所や、参考にしたとしか思えない写真が収録されているので実は必見だったり。

ただし直前の暴走レイバーのシーンで「台東区下谷」とアナウンスされていながら新宿付近の地図や店舗が参照されていたように、その雰囲気に合った場面場面をうまくチョイスして「虚構の街」を作り上げる事に成功しています。

事実この松井・片岡両刑事登場で川を遡上するシーンは、お茶の水にある聖橋が見える事で神田川と思われますが、神田川には作品内のような水上アパートは存在せず、『昭和二十年東京地図』から参考された背景は五反田駅ホームから見える橋桁の間に存在した建物です。しかし両刑事が訪れたボロアパートの部屋は生活感も何も無く、鳥籠が一つだけ残っているのみ。BGMの余韻も含めてチョイスが実に上手く、雰囲気に入り込んでしまうので「この建物が神田川や聖橋付近には存在しない」事は気にならなくなります。

また昨年末に開催された「『機動警察パトレイバー the Movie』30th記念上映会&トークイベント」にて押井守監督はこの松井刑事のシーンの為ロケハンで東京中を駆け回ったことを話し、「この映画のメインはこの二人が歩き回るところ」とまで力説しています。

『昭和二十年東京地図』著・西井一夫、写真・平嶋彰彦/筑摩書房

舞台は二課棟へ。後藤隊長、南雲隊長が揃う隊長室に榊整備班長も居合わせ、遊馬の報告で事件を起こしたレイバーには全て篠原重工製新OS「HOS」が搭載されている事、後藤隊長はHOSが怪しいと踏んだ上で開発者の帆場英一の身辺調査を捜査課の松井刑事に依頼していた事、帆場は箱舟の篠原のラインに派遣されていたが、一週間前に海に飛び降り、死体は上がらなかった事が判ります。

物語冒頭の身投げした男が帆場英一だったことが判ると同時に、犯人が既に居ない事、それでもHOSの正体がまだ判らない事も判明し、特車二課のAV-98式もHOSを搭載している以上暴走のリスクがある事も語られ、何が暴走のトリガーになるのか、が判明しない限り98式も暴走の危険がある、とサスペンス調のしこりを残す辺り、実に上手い脚本ですよなぁ。

榊整備班長と遊馬は篠原重工の八王子工場へ赴き「お互い女房よりも機械と付き合っている技術者同士、腹割ったところで聞かせてもらいてぇ」と榊整備班長役、阪修の渋い演技が光ります。この口調で後のPCエンジン版ゲーム『機動警察パトレイバー』収録の出演者フリートークで「あたしゃもう年齢だからディスクとかROMとか判んねーよ」とか言うのですから、ベテラン声優スゲぇ、と思う事ひとしおです。

そして八王子工場を襲うHOSの猛威、あまりにも有名な「BABEL」です。ここでも4DXならでは、の演出があり突発的な事件に対しての不安感を煽りに煽る構造になってました。ここは予想していなかったですね。

機動警察パトレイバー公式ストア BABELフルグラフィックTシャツ

舞台は再び松井・片岡両刑事の捜査場面に移ります。東京中の廃墟と言う廃墟を刑事二人が探索するこのシーンは前述の通り虚実織り交ぜた「架空の1999年の東京」ですが、現実に眼にする機会が多い場所を上手く取り入れている事でリアリティが増しているのが判ります。

具体例としてここの場面で、横に風鈴屋が軒を広げている地元の交番に松井が尋ねるシーンの場所は、秋葉原の万世橋、かつて交通博物館があった辺りのレンガ建築物をアレンジして登場させています。

その捜査で語られる帆場栄一と言うホシに対しての違和感は、ベテランの松井刑事だけではなく若手の片岡刑事にも語らせることで異質性が際立ってきます。

その片岡刑事を演じたのは近年急逝した辻谷耕史(代表作に『ガンダムF91』シーブック・アノー等)で、まだ若かりし頃の反発するような演技が聴けます。

小説版ではこの後にもう一つ事件が発生しています。アルフォンスが起動せず、その原因を調べた所、「虫です!」「プログラムのバグ!?」「いえ、ディスケットの中で羽虫が一匹死んでるんですよ」と言うやり取りで、プログラムのバグが虫に起因した逸話である事を語ると同時に、バグに対して焦りを出している遊馬の心境を物語っています。その直後に交通事故に絡む事故火災が発生、消防庁の消防レイバーも出動したものの、その消防レイバーが暴走し、第二小隊がその場は解決したものの、何か調べている遊馬と後藤隊長に対し第二小隊の面々も不審に思うと言う下りがあります。

尺の都合でカットされたようですが、物語が開始してから確実に日数が経過している事や、出動回数が多い事が如実に表れています。

『機動警察パトレイバー 風速40メートル』著・伊藤和典、挿絵・高田明美、佐山善則/富士見ファンタジア文庫

当時版とアニメイト限定再販版

CGで表示されるバビロンプロジェクトのTVCM、ナレーションは林原めぐみ(代表作に『エヴァ』綾波レイ、『スレイヤーズ』リナ・インバース等)で、前述の辻谷耕史もそうですが当時はまだ若手だった実力派声優がサブキャラで参加しており、既に売れっ子になった1998年になった時でもリニューアル版に当時の役にそのまま演じているので、その観点からもリニューアル版は貴重です。

林原めぐみや辻谷耕史以外には、ダミ声を上げる整備員や、物語序盤の方舟内の篠原スタッフを子安武人(代表作に『ガンダムW』ゼクス・マーキス、『ガンダムSEED』ムウ・ラ・フラガ等)が演じています。にしても林原めぐみは一発で気が付きますよね。

二課棟を抜け出して(原付ノーヘル二人乗りで)デートに向かう遊馬と野明。ここの会話で、キャッチコピーにも使われている「アルフォンスは、いつだって最高だよ。暴走なんかしないよ」が使われます。主人公・野明は「パトちゃんに乗るため」と極めてミーハーな動機で警察官になり、パトレイバーの操縦員となった事が語られていますが、時間が経つにつれ野明なりの警察官としての正義を獲得していく事はどの媒体でも共通した『パトレイバー』の野明の成長物語としての一面です。

主人公・野明の成長と言うのは各媒体共通したテーマの一つで、様々な形で描かれているのですが、特に印象的なものは漫画版の一話と最終話のサブタイトル。漫画版の一話が「ザ・ライトスタッフ(あっ軽い人々)」に対し、最終話は「THE RIGHT STUFF ―正しい資質―」。明るい(あっ軽い)人から正しい人に成長すると言う事をサブタイトルだけで表現した秀逸なものです。

今回の劇場版の頃はまだミーハーな気分が抜けきっていないながらも、単純にレイバーが好きなだけでなく、榊班長を始めとした整備員の皆がいるからこそ成り立っていると言う事を理解し、その上でバックアップである遊馬を一心同体のフォワードとバックアップとして信頼する、と言う初期シリーズからの成長が描かれています。このすぐ後に一人野明を置いてぼりにして原付で去る遊馬に「バカーッ!遊馬なんて大っ嫌いだぁー!」と叫んだりする若さを見せてくれるのですが。

『機動警察パトレイバー 1巻』ゆうきまさみ/小学館より

第1話タイトル

『機動警察パトレイバー 22巻』ゆうきまさみ/小学館より

最終話タイトル

一人原付で遊馬が向かったのは榊整備班長と話もしていた実山工場長宅。OVA版から少しずつ説明がありましたが、遊馬と実山は家族ぐるみの付き合いで、篠原重工社長の父親が多忙な為実山が育ての親と言う時期もあり「じっちゃん」と呼んでいる親しい仲です。小説版や漫画版でも実山やその息子・実山高志が登場し、頭ごなしに98式や新機種に対する要望が届けられる篠原の窓口になっています。

そんな実山を今回の事件はHOSが搭載されているレイバーの鋭敏なセンサーに、高層ビル帯や工事現場の鉄骨などの風鳴りが原因で発生する周波数帯の人間には聞こえない音が感知される事が届く事でHOSが起動し、暴走のトリガーとなる推測を語ります。これまでの謎が一気に解決するシーンで、非常に分かり易く、この一連の場面でこれまでブラックボックスに収まっていた暴走のトリガーが判明しました。しかし実山の肩を抱きながら説得する遊馬は後藤隊長のやり口にそっくりで、知らず知らずの内に影響を受けているんだなぁと言う事をも思わせます。

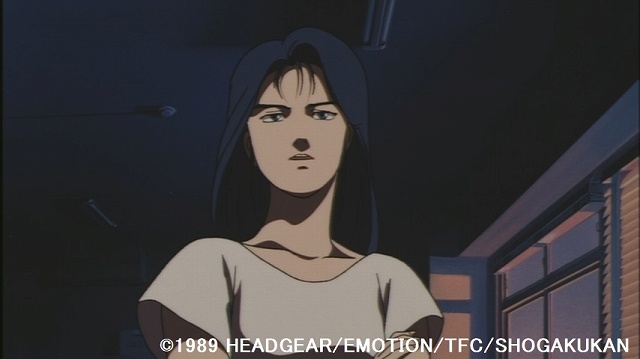

暴走のトリガーが判明し、実山宅から二課棟に戻って来た遊馬を出迎える野明、この野明のアップ表情時に、鼻に影が写っていると物言いが入ったそうです。作画監督の黄瀬和哉が全体のタッチを写実風に直している事の影響で、高田明美の設定よりもだいぶ眼が小さめに描かれているのですが、このシーン単体で見れば確かにそう思ったかもしれませんがこれまでの話の中では特に違和感なく受け入れると思います。

そして後藤隊長の横で福島課長から謹慎の沙汰を受ける遊馬、原因を解決したヒーローなんじゃねと思っていたらこの仕打ちで、原因を訪ねたら上記の野明との原付ノーヘル二人乗り飲酒運転、実山の説得も脅迫まがいの自白強要と確かに今の時代なら大問題だなぁ…。

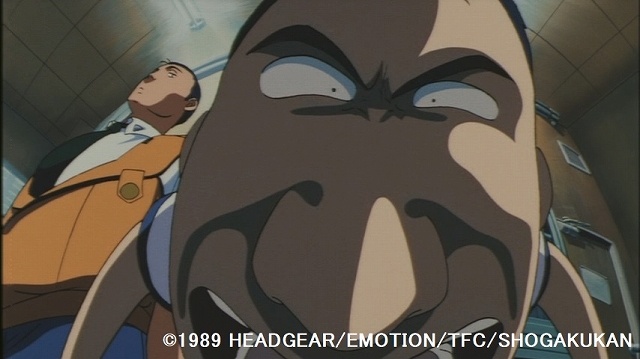

しかも解決したと思ったHOSの件は政治的思惑が絡んでの決着と遊馬の期待とは程遠い所の決着で篠原重工に対するペナルティ等もなく、その件で詰め寄る遊馬ですが、このシーンは魚眼レンズのようなどアップで応酬する遊馬と福島課長と押井監督らしさが発揮された場面で、魚眼レンズ風のアップは劇場版2でも「この黒い鳥みたいな影!」の所で後藤と荒川の顔が大写しになってます。

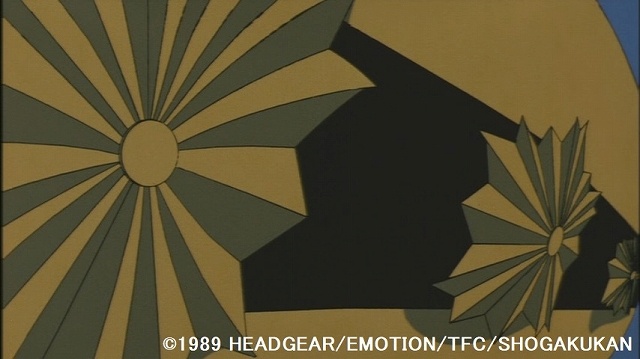

顔のアップの後は各々の階級章と桜の大門がアップで映り、警察組織における力関係とかを伺わせますよね。

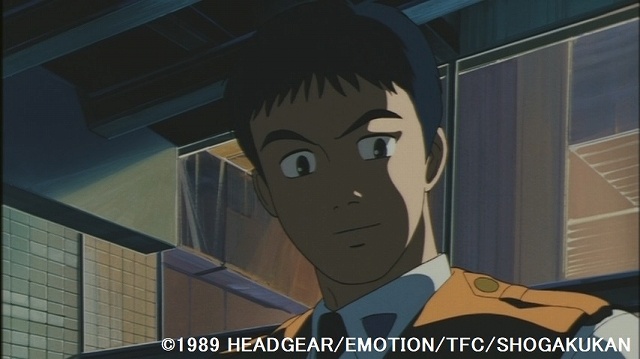

謹慎となり私服姿になった遊馬の元に、アメリカからシゲさんことシバシゲオが帰国、登り龍のアロハシャツにグラサンとド派手な格好で遊馬は出合い頭にズッコケます。そしてHOSから通常OSへの書き換えを依頼する中で「俺、HOSへの切り替えしてないよ」「起動画面のダミー放り込んでディスケットそのまま送り返しちゃった訳、中身は昔のままの標準装備だけど不都合なかったっしょ?」と成程、起動画面だけ変えれば上書きされたと思うよなとWindows等のOSに触れる機会が多くなった現代なら納得の対応ですが、同時に社会人としては「服務規程とか大丈夫なのか…?」と戦々恐々としてしまいます。

ともあれシゲさんのファインプレイでパトレイバーの暴走は無くなった訳ですが、実はシゲさん、後藤隊長からの国際電話があった際にこの事を伝えていた事も明かし、遊馬がHOSに問題ありと報告していた時にはAV-98式は大丈夫であることを確信していた訳で、進士さんの「それはあれですね、その事黙っとけば遊馬さんが死ぬ気になって頑張ると、あの人の考えそうな事ですよ」と疲れてるっぽいぼやきが実に染みます。

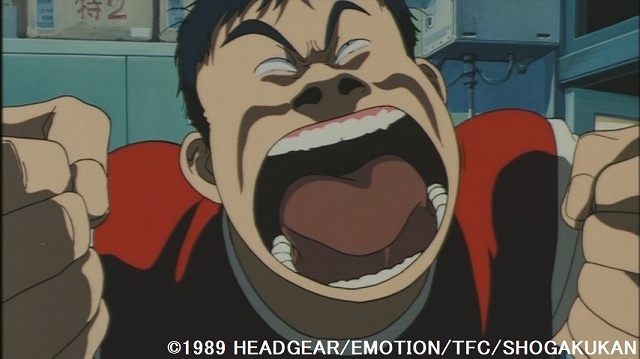

98式にHOSは搭載されてないという事実にショックで石のようになった遊馬「青春の光と影を弄びやがってあのクソ中年…、呪ってやる~~~!!」と叫ぶその表情、直前の福島課長に詰め寄るシーンでの魚眼レンズ風のパースと併せ、アニメーションならではの表情崩しを見せてくれます。まぁその表情崩しをヒロインの野明にやらせずに遊馬に止まらせているのがまだ時代だなと。

この後に小説版では、シゲさんの舶来お土産(野明が「えっぐい」と評し、太田が「いや、これは警察官にあるまじき…不謹慎だ」と語った薄いペーパーバック)が榊班長に見つかり、「お前も遊馬と一緒に謹慎しろや」と沙汰を下され、二人で解析とシミュレーションを作る切っ掛けまでが語られてます。

場面は三度変わって、松井・片岡両刑事の場面に。これまでのボロアパートではなく、周囲に建物はない廃墟ではあるが一軒家で「帆場」と表札も掲げられて、捜査も最終段階になっている事を伺わせます。破れた障子や小学校時代の楽器など、ボロアパートと違い若干の生活感が残る中、鳥籠というこれまでの転居先にもあったアイテムが天井いっぱいに吊り下げられてて異常性マシマシ。

そんな中発見したのが劇中時間である1999年の真新しいカレンダー、めくると書かれていた英文が旧約聖書の一節と言う所で後藤隊長との報告に切り替わり、キレ者警察官同士の大人の会話になります。

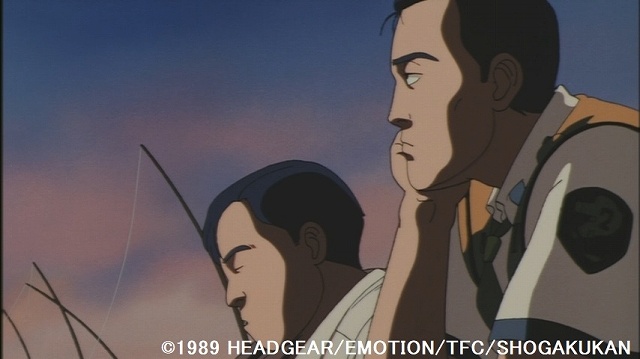

オッサン同士の会話で、背景ではだらっとした整備員が釣り糸を垂らしている牧歌的な風景なのですが。

そして話の〆は「それじゃ、この借りはいずれそのうち、精神的に」と言う後藤隊長のいい加減さを表した台詞に重ね、傍で見ていた片岡の「ここの連中、これで本当に警察官なんですかね?」といぶかしむ台詞に「警官と言うより、正義の味方ってとこだな」と松井刑事が返す、特車二課に対するスタンスが一発で理解できる名言で松井刑事は退場します。

そして着替え中の南雲隊長と後藤隊長の会話、野明の担当声優、冨永みーなが好きと言う「互いに肩透かしをしながらの『大人の会話』」が劇場版でもしっかりと用意されています。

この会話の最後を締める南雲隊長の「そんな重大な事件だとして、あの二人に任せといて大丈夫なの?」の台詞は切り取られて劇場版の予告編でも使われてますが、予告編では様々なシーンが切り取られてるので「あの二人」が主人公格の野明と遊馬を指しているように聞こえるのですが、この会話で指しているのは絶賛謹慎中で解析とシミュレーションをしている遊馬とシゲさんの二人なんですよね。

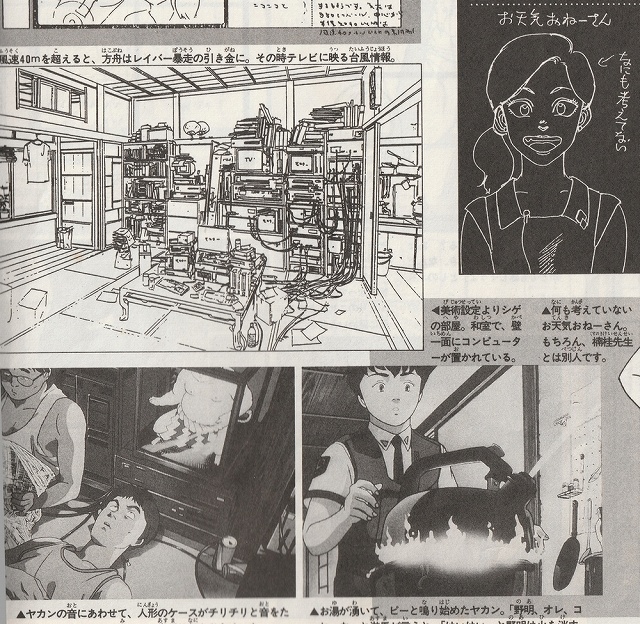

そのシゲさんの下宿、いかにも下町と言う雑貨屋の二階に男やもめな下宿生活、壁にはPCや周辺機器が所狭しと並び、中央のモニタは当時としては非常に珍しい液晶モニタと、こんな部屋になっている現在のオタク独身オジサンは多いのではないでしょうか(ブーメラン)。

台所でケトルが鳴くのに併せ、博多人形のガラスケースが細かく震えるのを見て、共鳴(共振)現象が起きる事で固有振動が一致するもの同士相互に干渉しあって増幅される事に思い至る遊馬。

劇場版パトレイバーが話の筋立てとして優秀なのは、やるべき人がやるべきことを全うし、偶然に頼るケースが極めて少ない事があると思います。これまでのHOSの正体を探る中では、この共鳴現象の気付きと、レストランでの外で犬が吠えたのを見て人間には聞こえない音域が引き金になると気が付く二点ぐらいが偶然が起こした解決のヒントで、後は登場人物が自らの能力を発揮していると言えます。

近年の『シン・ゴジラ』もそうでしたが、専門家がその職分を全うして物語を引っ張り、邪魔したり横から口出しするキャラがいない映画はストレスフリーで観ることが出来ますよね。

非常に大きい共鳴現象を引き起こす「干渉物のない開けた場所にあって空洞の多い多層構造物」そんなもんこの過密の東京にと思い至ってカバンをひっくり返した中から取り出したディスケットの中には洋上プラットホーム「方舟」のデータが。シミュレーターの中にデータを入れて再計算の際、「ここの容量だけじゃ追いつかねぇや」と壁のパソコンを操作し「繋がった」の後に二課棟内電算室のコンピュータが立ち上がるシーンがありますが、現代だから「ネットワークを通じて計算の負荷を分散した、または処理を二課棟電算室に丸投げした」と言う事が判りますが、当時は正直何が何やらでした。コンピュータ・ネットワークに対する理解がきちんとしているからこそ現在でも通用する物語になっていると言う事が伺えます。

そして方舟のデータが入ったシミュレーションは小説版の文章を引用すれば「『点』ではなく『面』が広がる」広範囲に広がった圧倒的なもの。

風速の変動値を無制限に取ったので、この時の風速は「40メートルぅ!? やれやれ、こんな風、台風でも上陸しなきゃ吹くわけな…おわあぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!」と千葉繁の演技が冴えわたる一連の場面が続き、TV番組では天気予報のお天気おねーさん(担当声優が林原めぐみ)が最大風速40メートルの大型台風19号の接近をことさら明るい声で伝えるシーン、ちなみに劇場公開時は1989年なので呼称している気圧の単位が「mbar(ミリバール)」ですが、実際には1992年に「hPa(ヘクトパスカル)」に切り替わり現在でも使用され続けています。劇場版パトレイバーの劇中年代は1999年なので「hPa(ヘクトパスカル)」でもおかしくはないのですが、サウンドリニューアル版でも「mbar(ミリバール)」のままになっています。

シゲの下宿・お天気おねーさん(なにも考えてない)設定画

『少年サンデーグラフィックスペシャル 機動警察パトレイバー the Movie -ゆうきまさみの新しい世界-』小学館より

場面が変わり、「もういい、止めたまえ!」と怒声で始まる警視庁内の会議室、如何にもお偉方っぽい雰囲気の幹部連に福島課長、それに海法警備部長が列席してこのシミュレーションの報告と対策を講じてます。ただしこの話し合い、会議とは名ばかりの「後藤隊長と海法部長との密談」である事が小説版では示唆されており、事実、後藤隊長は海法部長以外の幹部連の言葉には耳を傾けず、福島課長の叱責に対してもガン無視で海法部長に対してのみ会話をしている状態です。

劇場版2作目を押井守監督がノベライズした小説版『TOKYO WAR』では、物語後半のやはり会議シーンで、海法部長(劇場版2では警視総監)は後藤を「人を動かすことに長けている、ある意味自分と同類」と評価している事が語られており、警察官でありながら人心掌握に長けた人物であることが強調されています。会議の最後で「天災ならばいさ仕方ない」と後藤隊長の質問の意味を汲み、自らの逃げ道も確保した上で容認をする、すると生贄にされるのは福島課長になるので、「部長ぉ~~」と懇願する福島課長の声、歳を経ったオッサンには非常に染みます。

そして帰りのエレベーター内では、同行していた遊馬にこの密談の結果を説明した後、一人しばらく戻らんと言い残して去る後藤隊長、残った遊馬に駆け寄った野明の「ねぇ、何が始まるの?」に対し会議内で言葉にはされなかった四番目の選択肢、

「方舟をブチ壊すのさ!」

方舟を破壊する!一大目的の為に一致団結し各々の行動をする特車二課、榊整備班長が檄を飛ばし、シゲが駆けずり回り、遊馬と進士は方舟のデータを見て破壊の方法を模索、宅急便で届いた大きい荷物は物語序盤で空挺レイバー隊が二人一組で使っていた対レイバーライフルで、巨漢の山崎ひろみちゃんが一人で運用する、各キャラが自らのするべき事を成している準備の過程は非常に熱くなります。

その中でただ一人予備弾丸を大量に抱え試作の爆裂弾を用意しろと叫び、台風のニュースを見て「嵐が来るぞぉ~~!」と一人狂乱の世界に入りつつある太田は笑いを誘うばかり。この頃の太田は漫画版でも「俺に銃を撃たせろ!」とトリガーハッピー一本やりの描かれ方をしていましたが、後のTVアニメ版のお見合い話「太田 惑いの午後」、新OVA版の記憶喪失話「その名はアムネジア」で沈着冷静になる一面、警察官としての矜持が描かれてキャラが深まったりしたのですが、まだ先の話です。

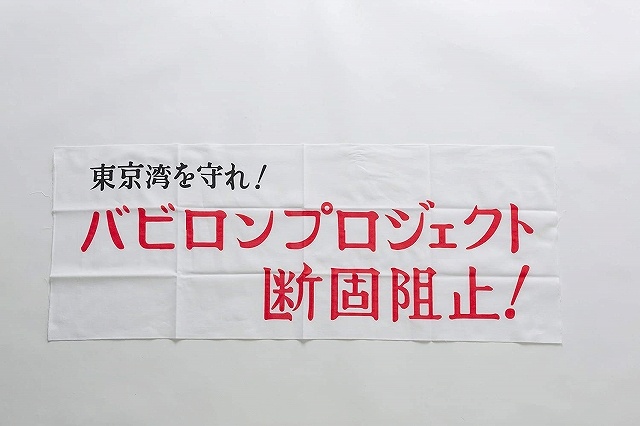

そして外部からの二課内のしのぶと電話でやり取りをする後藤隊長、壁に「バビロンプロジェクト断固阻止!」と言う張り紙があるこの民間事務所は、東京湾の漁協組合で、方舟にレイバーを運搬する漁船の手配をしている所です。この「バビロンプロジェクト断固阻止!」の図柄を使った手ぬぐいが今年になって発売され、今回の4DX上映記念で発売されましたが真っ先に完売しています。復刻盤パンフや野明のポスターよりも先に。なにが起きるか判らんなぁ令和2年。

機動警察パトレイバー公式ストア バビロンプロジェクト断固阻止てぬぐい

成田空港に降り立った応援の香貫花クランシーを迎えに行った後藤ですが、この後脚本・絵コンテでは用意されていたものの映像化はされておらず、小説版にあるシーンとして、二課棟内の課長室で福島課長を前に後藤が上申書を提出すると言う場面があります。

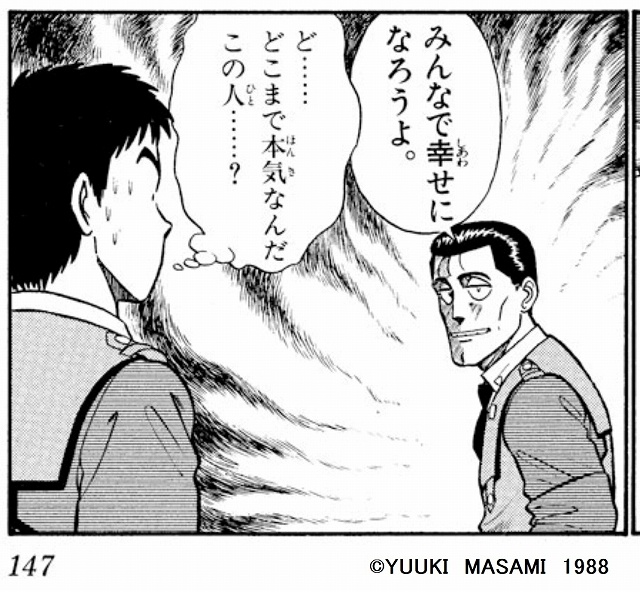

海法部長の態度から捨て石にされる事を察知した上で二課ではこの大騒ぎ、「歴代の二課課長が任期を全うせず更迭の憂き目にあったのは後藤君キミが原因だったんだな」と怒りに震えながら語る福島課長に「嫌だなぁボクがそんな悪者に見えます? 賽は投げられたんです。ここは覚悟を以って、課長のお言葉を頂ければ」としれっと応える後藤隊長、それでも首を縦に振らない福島課長の隣まで来て、「ねぇ課長、みんなで幸せになりましょうよ~~」と福島課長の肩を抱く後藤隊長と、後藤隊長の悪人らしさが存分に発揮された場面があります。

この場面があると確かに突入直前のタイミングに対してテンポが悪くなるので納得ですが、後藤隊長の名台詞「みんなで幸せになろうよ」が聞きたかったかなとも思います。このセリフは後にTVアニメ版で「「みんなで幸せになろうよ」がウチのモットーなんで」等で何回か使われています。

『機動警察パトレイバー 1巻』ゆうきまさみ/小学館 より

そして漁船に曳航されたフロート付きレイバーキャリアが方舟に乗り込み、後は方舟をぶち壊すだけ! ここからが4DXの本領発揮、ひたすら風が唸り、光り、揺れ、そして濡れる!4DXが再現する疑似的な自然現象で最も大きいのが台風ですから、その台風の真っただ中に移動するわけですから、その臨場感は半端じゃありませんでした。

サウンドリニューアル版で全体的なBGMの音量と効果音のバランスが一新されているのも体感できるので、この一点でも大スクリーンの高品質サウンド環境で観ることが出来てよかったと思います。

特に暴風はこの方舟戦の間中吹き続けますから。映画の半券をポップコーンや軽食のトレイに乗せておくと、半券がこの暴風で劇場内に飛びます(実話)。と言うか視聴した回ではこの半券が複数枚飛んでて臨場感が半端なかったですわー。おまけに軽食の紙ナプキンもトレイから飛んで足元に転がっているのを見ました。これは是非とも気を付けて頂きたい所です。

その台風上陸直前の方舟内のアクションで、昔から気になっているのが一点、野明のアルフォンスがリボルバーカノンを6発エレベーターの木扉越しに全弾撃ち、上昇するエレベーター内で薬莢を排出し、次弾の装填をするシーン。膝立ちになったアルフォンスから飛び降りた野明が、リボルバーカノンが装填されている右脚外側と反対の右脚内側装甲内から次弾を取り出して装填するのですが、そこに予備の弾をストックしていたのか!と驚きます。

この部位に予備弾が準備されている事が描かれているのは各ジャンルのイングラムでこのシーンのみです。

しかし野明が一発だけ装填しているのですが、両手で抱えるようにして持ち運んでいるのでてっきり突入前の太田のように山ほど抱えているのかと思えば一発だけなので昔から違和感があるんですよねここ。複数の弾を持つところを作画ミスか演出ミスで一発だけになったんじゃぁ、とも弾丸ですから一発一発慎重にしているのかも、とどちらかではないかと。

4DXの臨場感に溢れながらも方舟の破壊に向けて刻一刻と進んでいきます。30年前の映画とはいえ最後の最後は是非とも皆様の目で見て頂きたい所。

この4DXが存分に楽しむことが出来る場面が後半に集中し、クライマックスに向けて一気に突っ走る構成は、唯一無二のもの。押井守監督は日本を代表するアニメーションの監督になった訳ですが、ここまでラストに向けて突っ走るエンターテイメント性に富んだ作品はない、と言えます。

その意味でも『劇場版 機動警察パトレイバー』は必見とも言えますし、その作品が4DXと言う新技術の粋を結集した鑑賞スタイルで上映されると言う機会は正に千載一遇、『パトレイバー』ファンならずとも、是非とも体験していただきたい所です。

ところで当方の試聴した回、この事態ですから結構空いていたのですが、満足して帰り際、後ろにいた若い二人組が言ってたのが「良かった~、でも途中の歩き回るところ眠たくなっちゃった」

そこが!!!! この映画の!!!! キモ!!!! だろうが!!!! と瞬間湯沸かし器のように思いましたが「まぁ若いうちから触れるのはいい事だ、何度も観て深みにハマれハマれ」と思いなおしました。

参考書籍

『少年サンデーグラフィックスペシャル 機動警察パトレイバー the Movie -ゆうきまさみの新しい世界-』小学館

『機動警察パトレイバー 1巻』ゆうきまさみ/小学館

『機動警察パトレイバー 22巻』ゆうきまさみ/小学館

『機動警察パトレイバー 風速40メートル』著・伊藤和典、挿絵・高田明美、佐山善則/富士見ファンタジア文庫

『別冊宝島1476 機動警察パトレイバー クロニクル』宝島社

『昭和二十年 東京地図』著・西井一夫、写真・平嶋彰彦/筑摩書房

『PATLABOR THE 3D Part.2』ホビージャパン社

©1989 HEADGEAR/EMOTION/TFC/SHOGAKUKAN

年末スペシャル 年越しは立ち食いそばで ~コミック・アニメの立ちそば・月見そばあれこれ~

虚影の街をあるくもの ~「機動警察パトレイバー」脇役中の脇役の話~

脚注

| ↑1 | 「虚影の街をあるくもの ~「機動警察パトレイバー」脇役中の脇役の話~」 |

|---|---|

| ↑2 | 「THE NEXT GENERATION -パトレイバー-」2014年4月から2015年1月にかけて劇場公開された全7話の短編作品で、2015年5月には長編の劇場版も公開された。 |

フィギュア中心のアキバ系サイト「常時リソース不足RX」の中の人。通称センセイ。 美少女フィギュア以外にもPC美少女ゲーム、特撮、90年代ゲーム、阪神タイガース辺りにサブポジ○があります。

常時リソース不足RX:http://beyyang-rx.blog.jp/

Twitter ID:@beyyang128

記事一覧はこちら