『映画ドラえもん』の歴史をたどる【第1回】

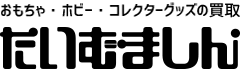

来年(2020年)3月、『映画ドラえもん のび太の新恐竜』が公開される。今年7月初旬に本作のタイトルや特報映像などが発表され、「コロコロコミック」10月号からマンガ版の連載も始まった。マンガ版を読んでから映画を観るか、映画を観てからマンガ版を読むか迷うところだが、私は今のところ映画を先に観たいと思っている。

『のび太の新恐竜』は、1980年から毎年(2005年を除く)春に公開されている『映画ドラえもん』シリーズの40作目にあたる。そして、この映画が公開される期間は、マンガ『ドラえもん』連載開始50周年のアニバーサリーイヤーと重なる。

40作目と50周年。

そんな『ドラえもん』史上の大きな大きな節目に登場するのが、『のび太の新恐竜』なのである。

『のび太の新恐竜』というタイトルは、シリーズの記念すべき第1作『のび太の恐竜』に敬意を表したものと思われるが、作品の内容については、のび太が双子の恐竜キューとミューに出会うことから繰り広げられる新しい物語のようで、『のび太の恐竜』のリメイクというわけではなさそうだ。2018年公開の『のび太の宝島』でシリーズ史上最高興行収入を記録した今井一暁監督と川村元気氏(脚本)が再度コンビを組む。

といった具合に、『のび太の新恐竜』は何かとアニバーサリー感があふれていて、どんな力作を観られるか今から楽しみだ。とともに、作り手のプレッシャーはいかばかりだろう、とちょっと案じたくもなる。質的にも興行的にも並々ならぬ水準を求められそうではないか。そのプレッシャーが良い方向に開花することを祈るばかりだ。そうなると信じたい。

などと言っている私自身が、節目ということに必要以上にこだわりすぎているようだ。『映画ドラえもん』は何周年とか何作目とか関係なく楽しみたい、というのが本来のスタンスなので、少しはアニバーサリー気分を抱きつつも、例年と同様の感じで『のび太の新恐竜』にも期待を寄せたいところである。

『のび太の新恐竜』チラシ(表と裏)

ともあれ、私は公開日をただ楽しみに待つばかりの身である。その待ち期間を使って、40作目に到達するまでの『映画ドラえもん』シリーズの歴史を振り返ってみようと思う。歴代の1作1作を平等に紹介していく手もあるだろうが、本稿は、私の偏愛や独断をほどほどに注ぎ込むつもりなので、作品によって語る分量や熱量が異なるような、ムラっ気のある紹介の仕方になりそうだ。映画公開当時の体験や記憶もそれなりに加味して書き進めたい。

『映画ドラえもん』シリーズの慶賀すべき第1作は、先述のとおり『のび太の恐竜』(1980年)である。その後長年にわたり続いていく『映画ドラえもん』シリーズの起源がそこにある。

シリーズの歴史はそこから始まったのだ!と思いを馳せるたびに、ただでさえ魅力的な『のび太の恐竜』という作品がますます輝いて感じられる。

そして、当たり前のことではあるが、『のび太の恐竜』が公開された当時の時点では、この作品が唯一の『映画ドラえもん』だった。当時の私は、その後『映画ドラえもん』がこんなにも歴史を重ねるなんて想像もしていなかったし、そもそも2作目が公開されるかもしれないという予測すら頭になかった。それゆえ、『のび太の恐竜』を空前絶後の『映画ドラえもん』のように受けとめて、まことにかけがえのない1作だと感じていた。

そのように、現在の私が『映画ドラえもん』シリーズの歴史を事後的に振り返っても、未来をまだ知らないあの当時の私から見ても、『のび太の恐竜』は取り換えのきかない特別な輝きを放つ作品なのである。

記憶の限りでは、私が生まれて初めて映画館で観た映画が『のび太の恐竜』だった。小学5年生の春休みのことだ。それまでにも市民会館や公民館のような施設で映画を観たことはあったが、映画館に入場して映画を観たのは初めてだった気がする。

そのさい、同じクラスの友達数人とバスに乗って隣の市の映画館へ出かけた。友達だけで市外まで遠出するのは、それだけでわくわくする新鮮な体験だった。

『映画ドラえもん』の第1作が公開されたまさにそのときに小学生として居合わせることができた喜びとありがたみを、今あらためて噛みしめたくなる。

当時のことを懐かしく思い返していると、『ドラえもん』が映画化されるという事実を初めて知ったときの驚きと喜びも脳裏によみがえってくる。私はどのようにして『ドラえもん』映画化の報に接したのか、その経緯を熱い思いで回想したくなった。

と、ここでお断りしておきたいことがある。『ドラえもん』の原作者はご存じのとおり藤子・F・不二雄(本名:藤本弘)先生だが、1987年末に藤子不二雄Ⓐ(安孫子素雄)先生とのコンビを解消するまでは、2人で1人の漫画家「藤子不二雄」として活動していた。現在の私は、藤子・F・不二雄先生のことを書くさい「藤子F先生」とか「F先生」と表記することが多いけれど、藤子不二雄時代の私は「藤本先生」と呼んでいた。

それにしたがって、本稿では、当時の出来事を書くさい原則として「藤本先生」と記す。文脈によっては、「藤子先生」と記すこともある。

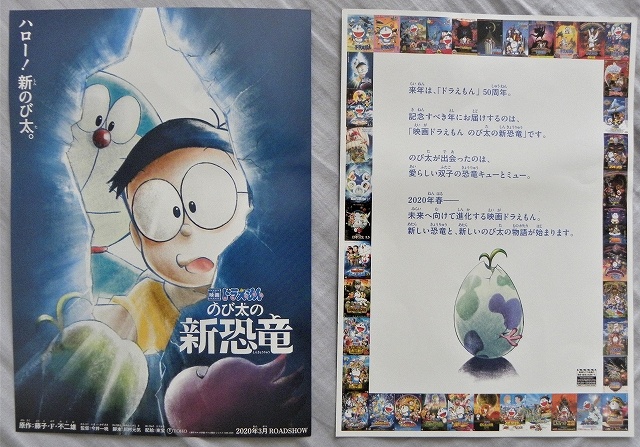

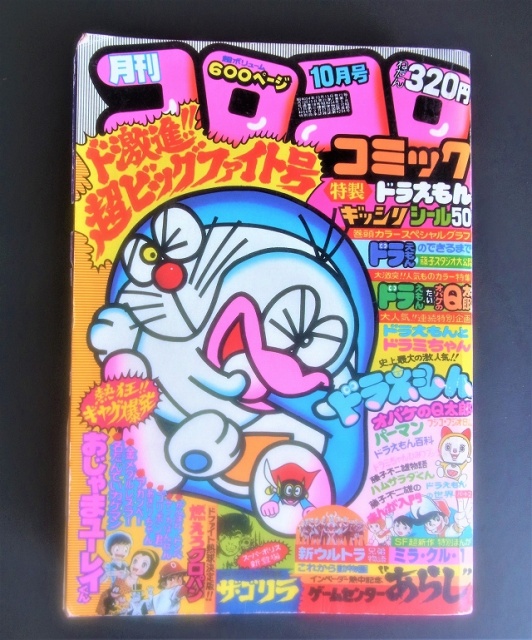

さて、私が『ドラえもん』映画化の第一報を目にしたのは、「コロコロコミック」1979年10月号においてだった。同じ年の4月からテレビ朝日系列でアニメ『ドラえもん』の放送が始まっており、そこからおよそ半年が経過したタイミングだった。巷ではドラえもんブームが巻き起こっていた。

そんな折、「コロコロコミック」の誌面から「【特報】ドラえもん映画化へスタート!?」という見出しが目に飛び込んできたのである。

その特報記事の本文を読むと、

「大人気の『ドラえもん』は、ぜひ映画で見たいという、ファンの圧倒的な声に押されて、いよいよ映画化にむかって動き始めたようだ!!」

「藤子先生も大はりきりで、都内のあるホテルにこもり、原作執筆を開始した。」

などと書かれている。映画のアイデアを練る藤本先生の写真も掲載されていた。

また、同号の巻末には「映画ドラえもんの原作を執筆中。面白くなりそうです」という先生のコメントもあった。

私はその第一報に驚嘆し、歓喜し、興奮した。映画のタイトルや具体的な内容などはまだわからない。公開された情報は、まだわずかだった。そのぶん、想像が膨らんだ。映画の原作マンガが藤子先生の手で描き下ろされるらしいという情報にも心が躍った。

『ドラえもん』映画化の第一報が掲載された「コロコロコミック」1979年10月号

その翌月に発売された「コロコロコミック」1979年11月号に、映画の続報が載った。前月号の段階では、映画化に向けて動き始めたようだ……というニュアンスだったが、この号では「映画化決定!」と断定的に報じられた。

そこで発表されたのは、

・翌年(1980年)の3月15日ごろ、東宝系劇場で公開

・総製作費4億5千万円

・まったく新しい大長編アニメ大作

・シンエイ動画が製作

といった情報だった。

そんなふうにいろいろな最新情報が告げられながらも、肝心のタイトルはまだ発表されなかった。他のどの情報より先に発表されてもおかしくなさそうなタイトルを伏せているのだ。じらしてくれるではないか。

ただ、映画のために作られたというスケッチがごく小さな写真で載っていて、そこには恐竜が描かれていた。当時これを見た私がどう感じたか記憶していないが、映画に何らかのかたちで恐竜が登場するようだということが、ちらりとほのめかされたのだ。

タイトルを発表しないというじらし戦法に加え、こんなチラリズムを使ってくるとは、心憎い情報の小出し作戦である。

その翌月に発売の「コロコロコミック」1979年12月号でついに映画のタイトル発表!となったかといえば、そういうわけではなく、なんと12月号でもじらしてきた。映画の原作となる大長編マンガの連載が次の号からスタートする、との発表はあったが、映画のタイトルは隠されたままだったのだ。引っぱってくれるねえ。

とはいえ、映画の原作マンガを予告するページにこんなヒントが記されていた。

「「のび太の恐竜」(てんとう虫コミックス10巻)につづく大冒険まんががついに大連載になる!!」

タイトルは未発表であったものの、てんとう虫コミックス『ドラえもん』10巻に収録されていておなじみのエピソード「のび太の恐竜」と関連のある内容であることが示されたのだ。結果として、映画のタイトルもこの『のび太の恐竜』だったわけだが、この時点ではそれがタイトルだとは思わなかった。

1979年12月15日に発売された「コロコロコミック」1980年1月号から、いよいよ映画の原作マンガの連載がスタートした。そこでついに、映画のタイトルが『のび太の恐竜』であることが明らかになった。

タイトルばかりか映画の内容に関する情報も大解禁!といった感じで、7ページにわたって「映画のひみつ」が特集された。映画にどんな恐竜が、どんなメカが、どんな悪人が登場するかが図版満載で紹介されたのだ。

この号までタイトルの発表をじらしてきたわりには、『のび太の恐竜』というタイトルはさほど強調されず、それよりも『映画ドラえもん』ということが前面に押し出されていた。『ドラえもん』が映画になる!ということのほうが依然として最重要情報だったのである。

『のび太の恐竜』の原作マンガが連載された「コロコロコミック」1980年1月号、2月号、3月号

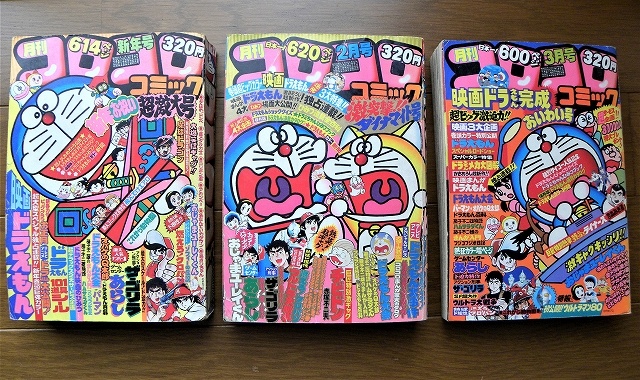

藤本先生が描き下ろした映画原作『大長編ドラえもん のび太の恐竜』は、「コロコロコミック」1980年1月号から3月号にかけて3回にわたり連載された。私は、映画を観る前にこの原作マンガの連載を最後まで読んだ。

連載を読むなかでさまざまな感想を抱いたものだが、今でも強く印象に残っているのは、「『ドラえもん』が次回に続くなんて!」という驚きの感覚だ。通常の『ドラえもん』は、1編につき数ページから10数ページ、長くても20数ページほどの1話完結スタイルのマンガである。そして、感動エピソードなどもあるが、基本的にはギャグマンガである。

そのスタイルにすっかりなじんでいた私には、『ドラえもん』がシリアスなストーリーで次号に続くということが、非常に不思議で型破りな現象に感じられた。目の前で常識がくつがえったような体験だった。

タイムマシンを修理中のドラえもんが大量の冷や汗をかいて絶望的な表情を見せたところで2月号に続くなんて!

しずちゃんがブロントサウルスの赤ちゃんを助けようと凶暴な肉食恐竜ティラノサウルスの目の前へ駆け出していくところで3月号に続くなんて!

さすがは映画原作である。これまでの『ドラえもん』とは明らかに異なる特別な事態が起きているのだと鮮烈に実感させてくれた。

てんとう虫コミックス10巻で何度も読んでいた短編の「のび太の恐竜」が、映画原作マンガの序盤パートで(加筆修正されつつ)まるごと使われているのも驚きだった。

短編「のび太の恐竜」は、「鼻でスパゲッティ食べる機械をだしてくれえ!」と涙ながらに訴えるのび太と「できることかできないことか考えてからしゃべるもんだ!」とキレ気味にたしなめるドラえもんが描かれたコマで終わる。そこで「のび太の恐竜」は完結したのである。

ところが、映画の原作マンガを読んでみたら、その最後の1コマが最後の1コマとならず、その後起きる出来事へと話が続いていくではないか。前からよく知っていた話が、その原型をとどめながらずっと大きなスケールの物語へと膨らんでいくのである。そのさまに、不思議なものを見るような感覚とこの先どうなるのだろうという期待感を抑えきれなかった。

そうして、1980年3月15日がやってきた。いよいよ、待ちに待った映画の公開である。

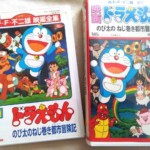

カラーコミックス『映画まんがドラえもん のび太の恐竜』とコロコロコミックデラックス『映画アニメドラえもん のび太の恐竜』(どちらの本も1980年3上旬に発売。映画公開日より前に読むことができた)

さて、ここまで『映画ドラえもん』シリーズの第1作『のび太の恐竜』が公開に至るまでの経緯を振り返ってきた。その経緯は、主に「コロコロコミック」を通して当時の私が知りえたものだ。

では、当時の私が知りえなかったところで『映画ドラえもん』の企画がどのように実現していったのか。『ドラえもん』を映画にしようという考えがどうやって生まれてきたのか。そのことを、のちに語られた関係者の言葉を参考に確認しよう。『映画ドラえもん』史を語るうえで、その誕生をめぐる舞台裏は歴史の創始にかかわる重大な出来事だと思うのだ。

映画『のび太の恐竜』のスタッフ・クレジットにプロデューサーとして名を刻む楠部三吉郎氏(現シンエイ動画名誉会長)によると、当時、『東映まんがまつり』の一編に『ドラえもん』を入れたいという話が来たという。

『東映まんがまつり』は、子ども向けのアニメ・特撮・実写作品を数本(4本とか5本程度)セットで劇場公開する企画で、当時は春休みや夏休みなど長期の休みに催される恒例の人気興行だった。その興行における数本の同時上映作の1本に『ドラえもん』を入れたい、という話が舞い込んだのである。

その話は藤本先生の意向もあって断ることになったが、『ドラえもん』を映画にするというアイデアはそこで立ち消えることはなかった。小学館の赤座登氏から、『東映まんがまつり』とは別個に『ドラえもん』の長編アニメをやりましょう、と提案があったのだ。

藤本先生が大の映画好きで長編アニメを作りたいという思いを抱いていることを知っていた楠部氏は、先生なら快諾してくれるだろうと『ドラえもん』長編アニメ化の話を持っていった。ところが藤本先生は、自分は短編作家だから長編の原作は描けないと断りを入れてきた。『ドラえもん』映画化をあきらめたくない楠部氏は、とっさにある案を思いついて藤本先生に伝えた。

その案とは、ピー助が白亜紀に行ったあとどうなったのか興味があるから、その続きを描いてほしい、というものだった。てんとう虫コミックス10巻に収録されている「のび太の恐竜」の続きを描いてほしい、と提案したわけだ。

藤本先生は、「それだったら、描けます」と『ドラえもん』長編アニメ化の話を受諾した。その後、テレビ朝日とのタフな交渉などがあり、ついに映画化が決定したのだった。

『映画ドラえもん』最初の1作が『のび太の恐竜』になったのは、恐竜を愛好する藤本先生が「『ドラえもん』を映画にするなら恐竜を題材にしたい」と望んだから……と何となく思っていたけれど、そういうことよりも、楠部三吉郎氏が短編「のび太の恐竜」の後日談を知りたいと提案したことが大きいようだ。

映画の配給会社については、『東映まんがまつり』を断った手前、東映に話を持っていくわけにはいかず、東宝に決まった。最初に『東映まんがまつり』の話がなければ、『ドラえもん』を映画化するという発想が生まれるのはもっと後のことになっていたかもしれない……と思うと、『映画ドラえもん』誕生の隠れた功労者として東映を心に留めておきたくなる。

というのも、きわめて個人的な事情ではあるが、自分が小学生のうちに劇場で『ドラえもん』の映画を観られたことをとてもありがたいと思っているからだ。『ドラえもん』の映画公開があと1年余り遅かったら、私は中学生になっていた。

東宝を配給会社とした『映画ドラえもん』シリーズは、やがて“東宝のドル箱”とまで呼ばれる同社の主力シリーズに育っていった。その発端に東映の存在があったというのは、運命のいたずらのようでなかなか興味深い。

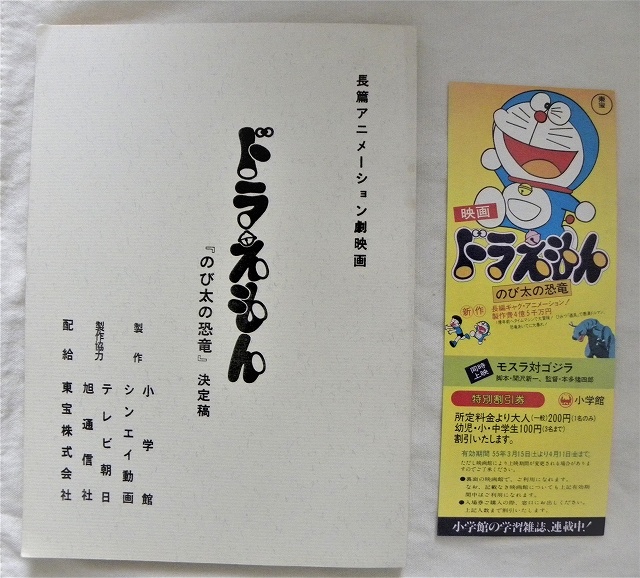

映画『のび太の恐竜』台本(決定稿)と割引券

今回は、『映画ドラえもん』がわれわれの前にどうやって立ち現れてきたのか、という点に重きを置いて原稿を書き進めた。次回からは、各作品の内容に触れながら、『映画ドラえもん』の歴史を順々にたどっていきたい。

《第2回に続く》

『モッコロくん』を読んで藤子マンガに惹かれ、小学校の卒業文集には「ドラえもんは永遠に不滅だ!」と書きました。

中学で熱狂的な藤子ファンになり、今でもまだ熱烈な藤子ファンです。

記事一覧はこちら