初代王者は誰の手に!! グランプリ東京2025-2nd開催

こんにちは、ふうかです。

立秋をむかえ、吹き付ける風に涼しさを感じたのも束の間。厳しい残暑の到来を過ごしている中、高校生たちの新しい大会、その名も『高等学校ボードゲームグランプリ』が開催されました。

実はこちらの大会、昨年第1回目が開催される予定でしたが、台風の襲来で無念の中止。

第2回となった今回は、満を持して開催に至りました。

個人で戦うグランプリはどうだったのか、今記事では大会の様子をお伝えします。

高等学校ボードゲームグランプリ』とは?

現在までに開催された7回を超える交流大会と選手権大会。その中で増えてきた都外高校の参加。現状を踏まえ、連盟では常に新しい可能性を模索してきたようです。

その1つの答えとして『高等学校におけるボードゲームが人生を豊かにする文化活動になると信じて』という理念を掲げ新設されたのがグランプリです。

「高等学校におけるボードゲームクラブの競技的大会を広く提供することを通じて、高校生の健全な育成に資するべく」という理念と経緯は、グランプリ公式サイトで読むことができます。

多くの高校生にとって成長のキッカケとなること、都外におけるボードゲームクラブの活動の目標になること、都外でも連盟が設立される契機になることを願ってグランプリを開催します。

高等学校ボードゲームグランプリ

東京都高等学校ボードゲーム連盟会長 生田

開催概要

ボードゲームグランプリ東京2025-2nd(第2回ボードゲームグランプリ)

日時:2025年8月14日(木)

時間:9:15~16:45

場所:国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟101号室

参加生徒:50名

参加校:開成中学校・高等学校、横須賀大津高等学校(神奈川)、正則学園高等学校、東野高等学校(埼玉)、中央大学杉並高等学校、武蔵高等学校中学校、日本学園中学高等学校

主催:東京都高等学校ボードゲーム連盟

開会式

草場先生の開会宣言と共に、開会式が始まりました。

次いで参加校の紹介で、7校50名の参加です。

会長挨拶は生田先生。まずは前回中止になり、今回が初開催となった慶びの言葉からはじまりました。異文化交流ではあるけれど、周りは知的戦闘民族たちであり、日頃の活動の成果を発揮してがんばりましょうというお話でした。

開成高校の小石さんが選手宣誓をおこないました。

各ゲームのルール確認及び諸注意の伝達で開会式は終了。そのまま競技へと移ります。

大会の様子

今回競うのは3種。選手権大会同様、モノポリー、カタン、カルカソンヌです。

種目は同じですが明らかに違うこと。それは各校のチーム戦ではなく、個人戦なことです。チームメイトたちと励まし合って対策を考えるのではなく、あくまで個人対個人の戦い。会場内の雰囲気もいつもとは違います。

真剣勝負の様子は写真でお伝えします。

閉会式

すべての競技を終え、会場内を原状復帰させたら閉会式です。

まずは結果発表と表彰です。

各種目において、見事初代王者の座を手に入れた生徒たちのコメントも一緒に掲載します。

モノポリーの部

1位:篠崎(中大杉並)

2位:斉藤(中大杉並)

3位:堀越(日本学園)

優勝者のコメント

今大会で意識したことは、他選手の所持金。それと共に金額による展開予想。先読みすることで自分のプレイ方針を決めやすくなる。チーム戦と違い、個人戦は戦略も交渉もすべて自分一人でやらなければならず、そういった要因が交渉をより慎重にさせた。全員が定期収入を得る展開で全員の所持金が増えた結果、豊富な資金でより高い土地の経営を目指すので、盤面と展開が派手になった(篠崎)

カタンの部

1位:平井(武蔵)

2位:金子(中大杉並)

3位:戸來(武蔵)

優勝者のコメント

今回はヘイトのコントロールを強く意識。強い人を見つけ、他プレイヤーの意識を向けさせる。自分が警戒かつ妨害されない状況をつくりつつ、他人を勝利させないようにコントロールすれば、安全に自分が勝つことができる。自校はヘイトコントロールが上手な人が多く、できなければ戦えない。意識を向けられると交渉を受け付けてもらえなくなるので、ヘイトコントロールを身につけるのは重要。(平井)

カルカソンヌの部

1位:木下(武蔵)

2位:品田(中大杉並)

3位:加藤(中大杉並)

優勝者のコメント

今回の大会で意識したことは、タイルの枚数を数えるという基本的なこと。数え間違えることが多く、このことが展開に影響することが多いので、相手の手番中には常に数えていた。欲しいタイルを残り1枚という状況をつくらない。展開によって相手に引かれてしまった時は、その時に展開を考えたりもする。(木下)

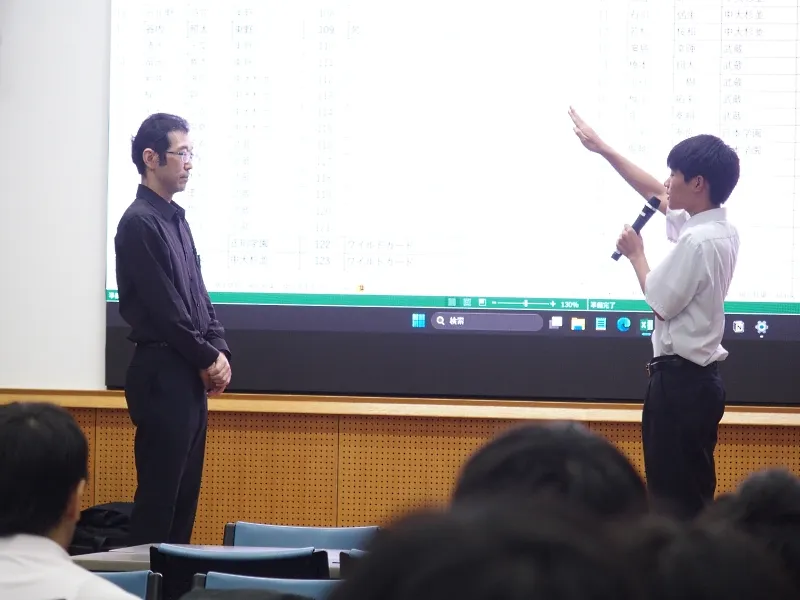

続いて、各先生方による講評です。

講評

モノポリーを担当された工藤先生からは、今回の大会では良い場面が多く、残すためにもカメラを買ったほうが良いと思った、という一言が飛び出しました。

次に今後の課題として、数字の提示とコミュニケーションスキルについて言及。権利書や提示された数字で未来予想がわからない、結果として交渉がうまくいかない。そこはもっと具体的に提示したほうが良いということ。そしてコミュニケーションスキルを上げるには、人を見る目をもっと磨き上げようとのことでした。

カタン担当の岡崎先生からは、結果として全勝の生徒が居らず、誰が優勝してもおかしくなかったこと、個人戦なので1人で3ゲームをこなすため、求められるのは体力。全員が最後まで戦えて素晴らしい。基本的なルールに関して問題はなかった。

その上で視野をもっと広げることが必要である。資源が増えた状況になって考えるのではなく、ある程度予想する。特に終盤は、少し先、一歩先をプランニングすることが求められる。身構えていれば対応できるので良い。選手権までにがんばって学びましょうとのことでした。

カルカソンヌ担当の生田先生からは、基本的なプレイングはできている。戦略の幅について伸び代がたくさんあるように見えることから、日頃の活動で成長しよう。また来年、グランプリで会いたいとのことでした。

最後に、連盟会長の生田先生から全体の講評です。

まずグランプリ東京という名称は東京開催だからという簡潔な説明からはじまりました。

知力・メンタル・時の運を必要とし、時間を味方につける(タイムプレイング)こと、準備不足や偏りがあったと感じたこと。

カードのめくりかたや揃えかたなどの仕草、相場観、各試合を通してここで得た収穫をクラブに持ち帰ることで、それぞれのクラブが向上し、さらに成長していくことを願っているという言葉で締めくくられました。

草場先生は、開催における敵は天気であること。今回の成功が第3回、4回へと繋がればうれしいと述べ、グランプリ大会の閉会を宣言されました。

大会を終えて

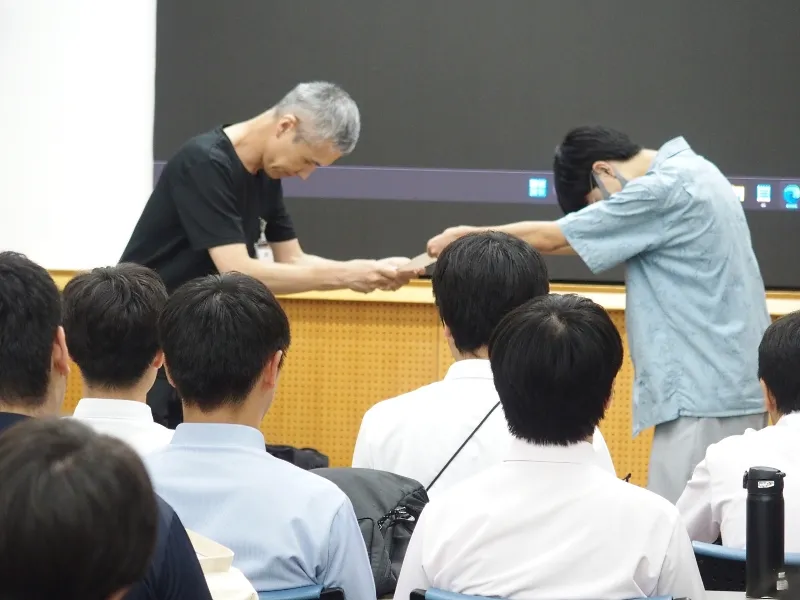

今回、3人の生徒がスタッフを務めました。

大会を円滑に進行するためには、スタッフの役割は重要です。彼らの協力無くして、今大会の成功はなかったでしょう。

スタッフたちには記念品(GP社提供)が贈呈されました。

これまでの大会は年に2回、交流大会と選手権大会でした。そこへ新設されたグランプリ。ポイント制のチーム戦とは違い、完全な個人戦。自分の勝利のためだけに邁進する姿は、会場の空気も違いました。競技が終われば次の対策を練るチーム戦とは違い、それぞれ交流や歓談を楽しみつつ、個人で対策を練る。思考のベクトルが違う環境の中でも充実した一日を過ごしていたように見えました。

次回は11月2日、第8回選手権大会が予定されています。

詳細については、連盟公式サイトをご覧ください。

各校選抜のチーム戦、前回の優勝は武蔵Aでした。

今回はどのチームが優勝するのか楽しみです。

気が向けばどこにでも出現する神出鬼没のブロガー。ほぼ毎日更新のブログでは、ただひたすらボードゲームについて発信中。

ボードゲームを追いかけて、あっという間に18年目。

ふうかのボードゲーム日記 https://fu-ka.livedoor.biz/

記事一覧はこちら