「のこす! いかす!! マンガ・アニメ・ゲーム展」が問いかけること。ファンたちの行動が未来をつくる!?

先日、京都国際マンガミュージアムで開催中の「のこす! いかす!! マンガ・アニメ・ゲーム展」を観に行った。

開催期間:2024年11月23日(土)~2025年3月31日(月)

マンガ・アニメ・ゲームに少なからず愛着を持ってきた一人として、とても重要な展示だと感じた。

それらのポップカルチャーを未来に残していくことは、実はかなり大変だ。

例えば50年後、いまの作品を話題にしようにも、それが作られた背景も技術もわからない、モノも情報もないということになりかねない。

そんな事態を防ぐためには、ファンやコレクターの行動も重要となっている。

本記事では展示の内容に言及しながら、関連する話題を紹介していきたい。

また、1月18日(土)に開催された関連シンポジウム「マンガ・アニメ・ゲームをどうのこす!?どういかす!!?」を聴講したので、その内容についても言及する。

目次

なぜ国が動くのか? 私たち(ファン)に関係があるのか

同展示は、まんが、アニメ、ゲームというポップカルチャーを残していくために、文化庁が大学や博物館施設と共同で行ってきた施策やその成果を紹介するものだ。

実は90年代の終わりごろから、国はポップカルチャー保護のために動いていた。世界的に知名度のある日本のマンガやアニメ、ゲームは、国としても利用価値があることが分かってきたからだ。

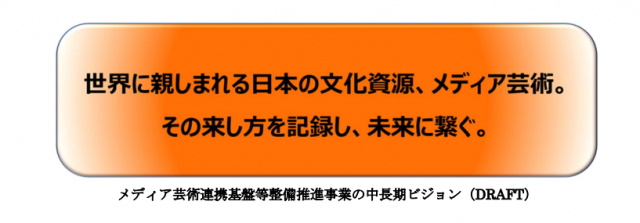

現在は「メディア芸術連携基盤等整備推進事業」という名前で各施策が走っている。

こんなことは、昔からずっとマンガ・アニメ・ゲームを愛して、ときには人生を賭けてきたファンや消費者には関係のない話のように思えるかもしれない。

私もそう思っていた。本当に面白いものは、公に保護なんかされなくとも勝手に残っていくものだと。

しかし、違うのだ。マンガ・アニメ・ゲームを残していくことには特有の困難がある。

文化庁だって、お役所の人や大学の人だけで「保存・活用」が可能だなどとは初めから思っていない。全国のファンや志あるコレクターからも、すでに助けを借りているのだ。

ファンの行動によって残ったものがある?

では、ファンたちの行動によって「残った」といえるカルチャーには何があるのだろうか。

展示されていた中から挙げるなら、アニメの「セル」、自作の単行本、アーケードゲームの筐体だ。これらは、展示を見に行くと実物を確認することができる。

展示資料そのものは撮影できなかったが、同様のものを取り上げて紹介していこう。

セル

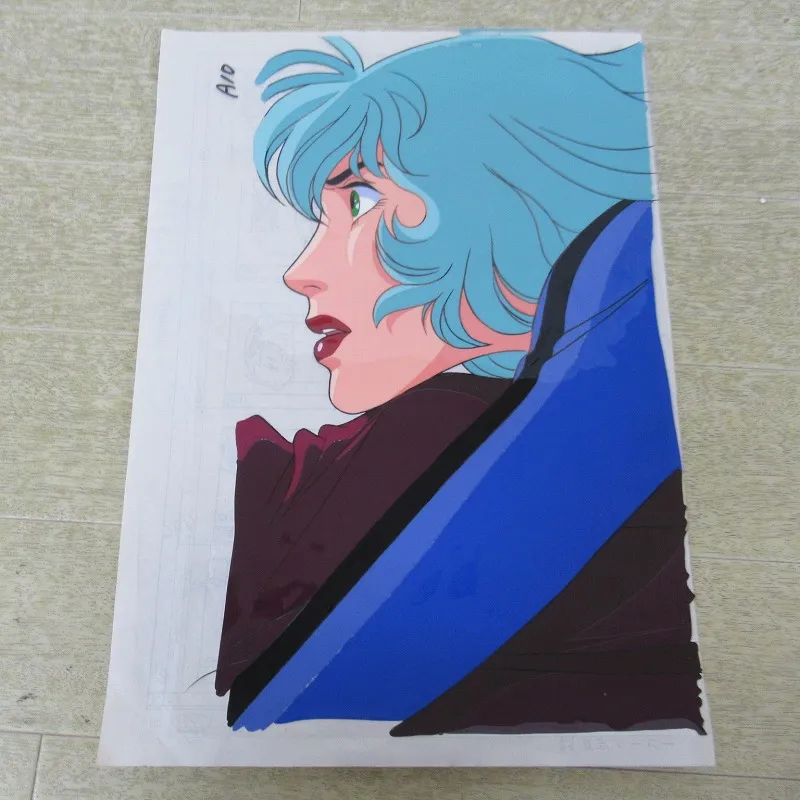

かつて、アニメの制作に使われていた「セル」。

セルは必ずしもアニメ制作会社に残されているわけではない。セルや原画の一部は制作が終わった後、処分されたりファンに配布されたりしていた。

熱心なファンのもとに渡れば、捨てられるはずだったセルがきれいなままで残されることもあるのだ。

自作の単行本

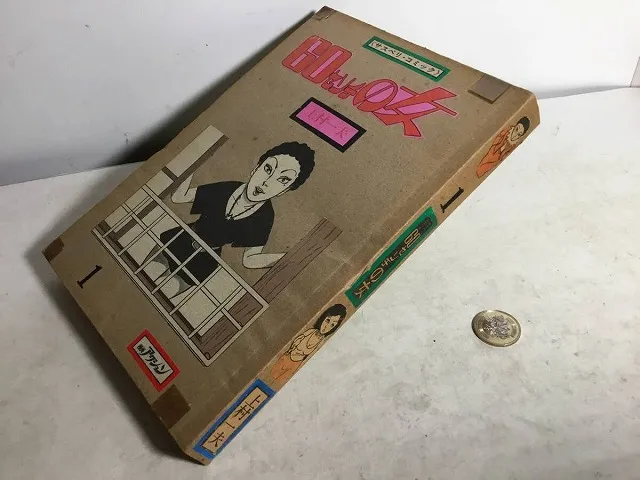

マンガの分野では、読者が作った「自作の単行本」というものが存在する。

展示では、雑誌から切り出し、テープで綴じて作ったものが展示されている。

1970年代よりも前は、好きな作品を自ら単行本にまとめている人が多かったという。雑誌掲載作が単行本化されるという例も少なかったためだ。こんな形でまとめて残った作品が沢山あるのかもしれない。

アーケードゲーム

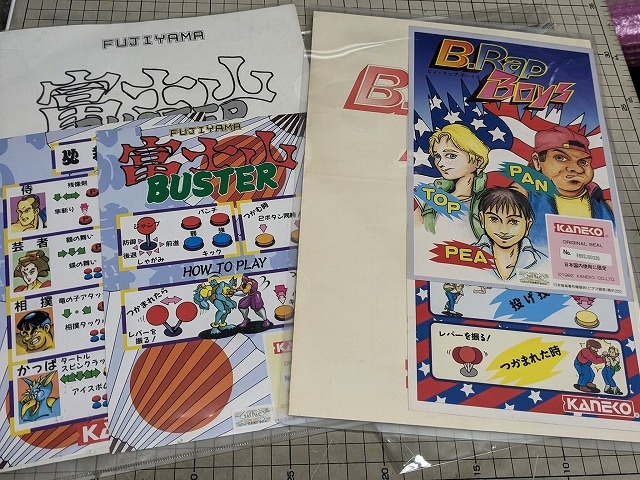

ゲームの分野では、かつてゲームセンターなどに置かれていたアーケードゲームがある。

これらはほとんどが、個人の愛好者によって保管されて残っている。きちんとメンテナンスされれば、30年経とうと40年経とうと問題なく動作する。

展示会場では「日本ゲーム博物館」の協力のもと筐体が展示されていたが、これらももともとは個人所蔵だったものだという。

展示のたびに個人蔵の資料が集まる

また、これはシンポジウムの中で、登壇者のひとりである大坪英之氏から話題に上がったことだが、「庵野秀明展」など、回数を重ねている作家の展示では、開催されるたびに少しずつ資料が増えている。

これは、開催されるたびに個人蔵の資料が提供される場合があるからだそうだ。

本当だろうか? 出品リストや図録を揃えているファンの方は、ぜひ見比べてみてほしい。

マンガ・アニメ・ゲームは、全国の熱心なファンの手のもとに広がるとともに、制作側の思いも寄らない形で残されたものがある。

そんなことが、展示を見ると実感できるだろう。

「のこす」難しさとは何か?

ファンの力がとても大きいことはわかった。

しかし、ファンも研究者や公的機関も共通して、マンガ・アニメ・ゲームを未来に残そうとするときに直面する困難がある。

それは、残すものの物量の多さ、境界のなさ、物理的な劣化だ。

①物量の多さ:保管場所が足りない!

生産・流通スピードが速いポップカルチャーの生産物はとにかく膨大な数があって、場所をとる。だから保管には一苦労だ。

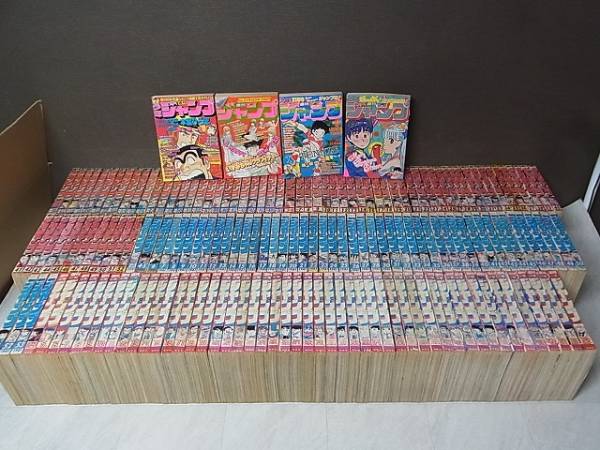

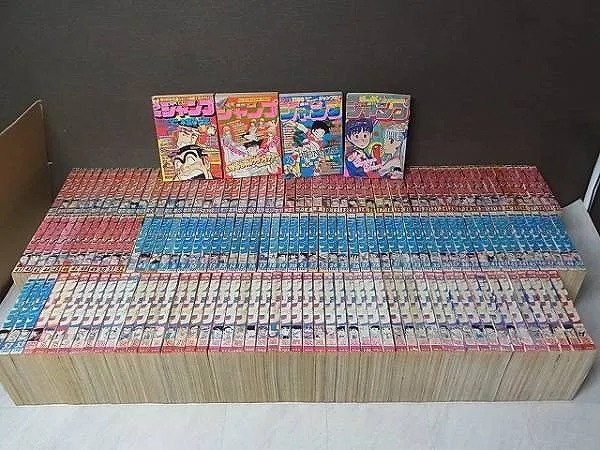

わかりやすいのはマンガだろうか。今回の展示では『週刊少年ジャンプ』を1年分積んだらどうなるかという展示があった。

4冊ずつ段にされていて、目算でおよそ1m50cmくらいあっただろうか? なかなかの圧迫感である。

その山が50年分以上あり、他の週刊誌や出版社の分もあると考えると……どれだけの保管庫が必要なのかと気が遠くなる。

ちなみに資料の保管庫となれば、適切な湿度・温度を保つ空調設備や、万が一に備えた消火設備なども欠かすことができない。

筆者は、かつて考古資料の保管庫の管理に携わったことがあるが、大事な資料の入った設備は維持するのがとても大変だった。専門業者の定期的な点検や修繕が必須であり、その点検の委託事務手続きを行う人員も必要になる。ハコだけ用意すれば解決する話でもない。

コレクターや書痴のみなさんは「保管場所が無い!」という悩みを抱えたことが一度はあるだろう。国や研究者も同じことで頭を抱えているわけだ。

②境界のなさ:何をどこまで残すべき?

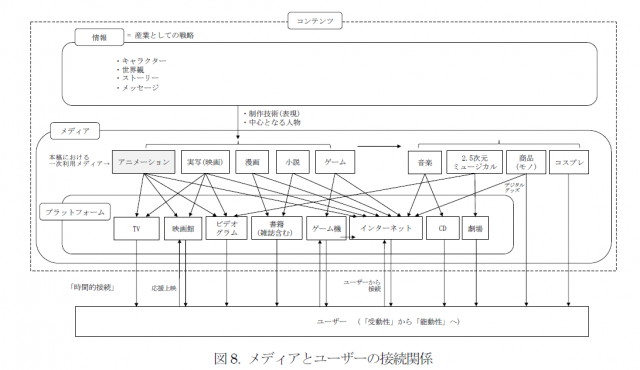

マンガ、アニメ、ゲームは、しばしばキャラクターが作品を飛び出して別メディアに展開する。また、教育や企業広報など多様な分野で、情報を伝える形式として使われている。

すると、「どこまで関連のモノや情報を収集すべきなのか?」がつねに問題になってくる。

漫画雑誌のふろく

マンガの場合だと、わかりやすいのは漫画雑誌の「ふろく」だろう。

雑誌のふろくは図書館などでは捨てられてしまうが、リアルタイムで雑誌を読んでいた人たちの中には、ふろくを大切に保管している方も多くいる。

京都国際マンガミュージアムでは、『りぼん』のふろくをメインにした展示が組まれたこともあるという。

マンガ雑誌のふろくは、今では本誌に劣らずその価値を認められたものの一つといえそうだ。

雑誌編集者のメモ

もし、ある作家が参考にしていた書籍や写真などの資料があれば、残すべきだろう。作品が生まれた背景を残すものとして重要だからだ。

すると「雑誌編集者のメモ」はどうだろうか?

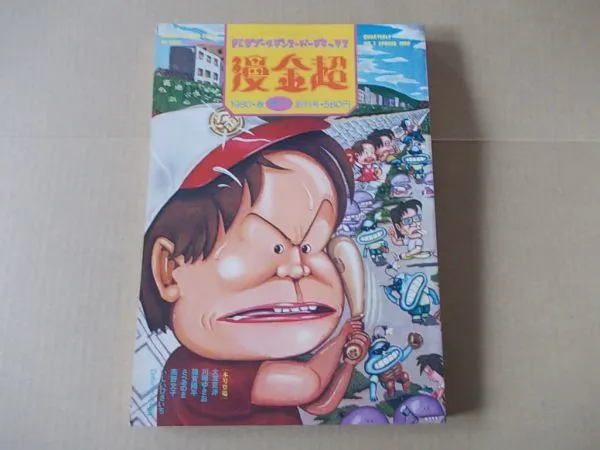

今回の展示資料には、昨年12月に亡くなったマンガ評論家・編集者の村上知彦が出展した大学ノートがある。かつて彼がマンガ雑誌『漫金超』を創刊するにあたりメモを取っていたものだ。

ノートには、連絡をとった作家や業界関係者の名前があった。亜庭じゅんや高野文子、そういった名前を追いかけている人には、発見もあるかもしれない。

編集者の持っていたモノも、作家や関係者たちのつながりを裏付けるものとして重要だろう。

公的機関には保管が難しい作品(性や暴力が主題のもの)

マンガやアニメ、ゲームの中には、公的機関に保管されにくいジャンルがある。展示で少し言及されていたのは、性や暴力が主題のものだ。「ヤンキー漫画」や「エロ漫画」と呼ばれる作品群だろう。

たしかに、町の図書館にその手のマンガは残されていそうにない。国立国会図書館(1)なら、さすがに全て保管されているのではと思い調べたが、甘かった。

出版社によっては、国会図書館に納本をしていないこともあるのだという。

2007~2009年の国会図書館の目録を調査した研究によれば、アダルト分野の書籍は約80%の登録がなかった(他のジャンルで見つからなかった本の割合は10%以下)。なかなか衝撃的な割合だ。

また、18禁のマンガ雑誌や単行本を多く出版していた会社は、倒産や事業縮小も多い(2)。電子書籍化も期待できないだろう。

人々の記憶の中にしか残っていない状態だとすると、出版されたことすら忘れ去られるのも時間の問題かもしれない。

宣伝や販促用に使われた非売品

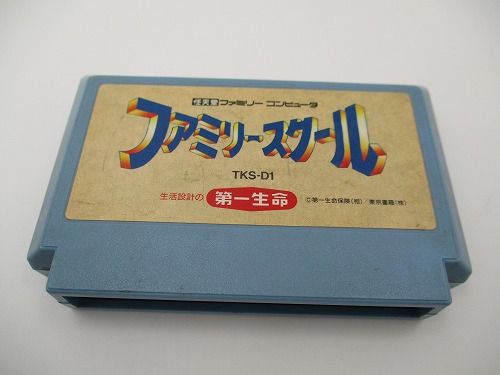

企業の宣伝や販促用、コラボ等で使われた漫画や映像、ゲームソフトはどうだろう?

これらは数が少ない上に無償で提供されるため、制作側も受け取る側も、まじめに取っておこうと思っていないかもしれない。

たとえば、ベネッセの「進研ゼミ」のDMについた漫画は残すべきだろうか?

本棚から進研ゼミのDMに入っている漫画が発掘されました! 2000年代、主に中学・高校の頃のものです。溜まったものを厳選して保管した記憶があるのですが、もっといっぱい取っておけばよかったな……。 #DPZ平成の遺産 pic.twitter.com/8dzHIJWjq1

— りんぬ (@a_rinne) April 27, 2019

第一生命保険(株)が営業のため配っていたとされるファミコンソフト『ファミリースクール』は、内容も込みで後世に残すべきなのだろうか?

パチンコのプレイ中でしか見られない限定映像は残す必要があるのだろうか? 残すとして、どのような形で残すのだろうか?

『シュタインズ・ゲート ゼロ』のパチンコ用限定映像のPV。

宗教団体が布教のために制作していたアニメはどうか?

以上のように、マンガ、アニメ、ゲームの広がりはキリがない。「ここまで広がっていた」という証拠を無限に挙げていけそうな雰囲気もある。

こうした果てのなさは、あらゆる「オタク」が経験するものでもある。

例えば、あるマンガ作品に深く心を動かされた人がいるとする。その人が歩むのは修羅の道だ。

マンガのアニメ化されたものを見て、映画を見て、ゲームを買い、グッズやドラマCDを買い、二次創作やコスプレを渉猟し、ライブに足を運び、作家の過去作や別名義の作品を探し回り、まるで興味のなかったジャンルや旅行(聖地巡礼)やパチンコに踏み出す……といったことをし始める。

そんなオタクの奔走に通ずるものが、アーカイブの困難にはあるわけだ。

今回の展示では「何をアーカイブすべきなのか」自体を来館者に問うスペースもある。

このパネルで、後世に残すべきだと思う「ポピュラー文化のかけら」を伝えてみてはどうだろうか。

③物理的な劣化:災害、湿度、修理不能

保存する際に問題になるのは、時が経って媒体が劣化してしまうことだ。

マンガの場合で劣化というと、日焼けなどが身近に感じられるところだろう。しかし展示の中で紹介されていたのは、大雨や津波で濡れたり破れたりしたマンガの原画だった。

ふつう、泥水に浸かってしまったらもう駄目に思えるが……古文書の修復知識を応用することで、ある程度まで復元ができることもあるという。

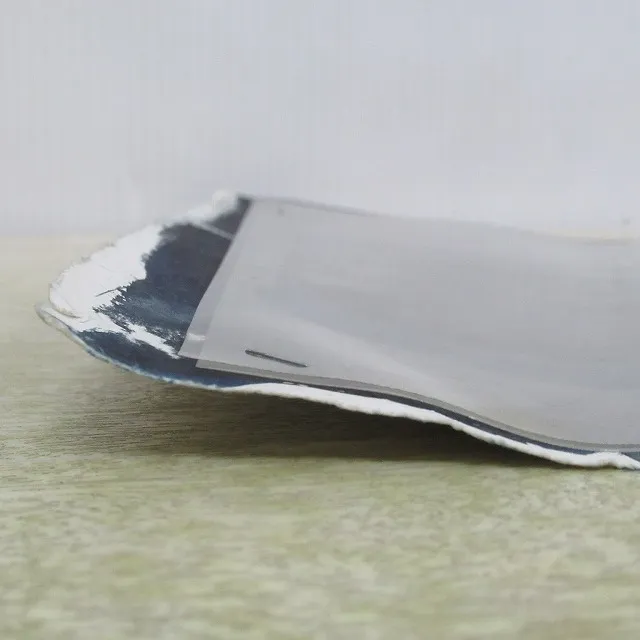

アニメの場合は「セルの経年劣化」が有名だ。

セルは、基本的に劣化しやすい素材で作られている。かつては「セルロイド」という、非常に発火しやすい危険な素材が使われたが、1950年代に入るとトリアセチルセルロース(TAC)という素材に置き換わっていった。

しかし、この素材も湿度の高い場所で保管していると、加水分解を起こしてベトつきや波打ちが起こる(酢のような匂いが出ることから「ビネガーシンドローム」と呼ばれる)。

当時のセルをきれいに保っておくことは非常に難しい。会場に展示されているセルと原画はとてもきれいな状態だったが、温度や湿度、光に相当気を遣わないとあのレベルでは残らない。

もし現在セル画を保有している人は、保存状態を今一度確認してみてほしい。

ゲームは精密な電子機器のため、コンデンサなど部品が一つ劣化しただけでプレイに支障をきたす。

この種の基板修理が行える技術者は少なくなっている。しかるべき場所で技術の継承が行われないと、ゲームを残すことができなくなってしまうだろう。

修理部品が現存しない場合も多いため、日本ゲーム博物館では、代わりの部品を作って修理することもあるという。展示では、その部品の実物を見ることができる。

失われるものへの対策は:意識の高揚とノウハウの共有

これら山積する問題の解決には、ポップカルチャーを(背景技術まで含めて)残すという意識を高めることと、どう残せばいいかの知識を共有することが必要だ。

文化庁や学術機関は、その方向性で様々な主体に働きかけている。民間企業も含め、すでに各分野で始まっている試みを紹介しよう。

マンガ:保存・活用の相談窓口を設ける

マンガの雑誌や単行本の保存について、相談を受ける窓口が文化庁と大学の協働により開設された。熊本大学文学部附属国際マンガ学教育研究センターに本部を置く「マンガ刊本アーカイブセンター」(MPAC)である。

同機関は、大量のマンガを抱えてどう保管すればいいかわからなくなっている人や、マンガを展示したり地域で活用したい団体の相談に答えてくれるという。

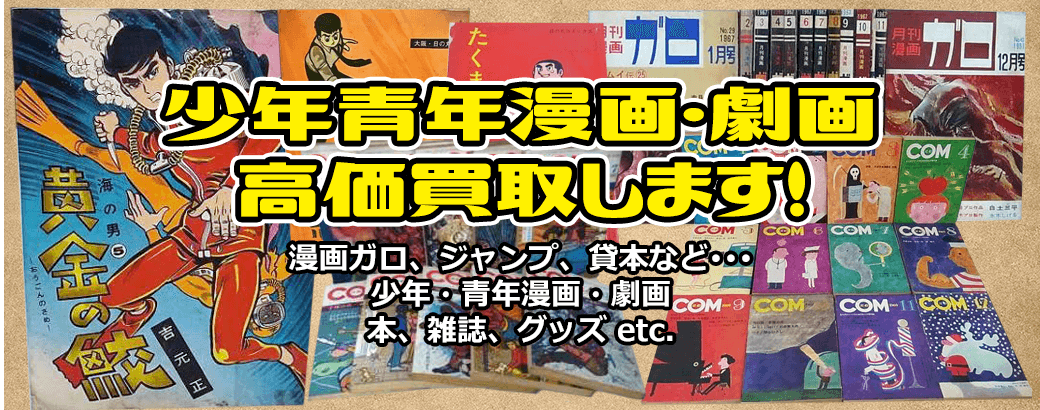

もちろん、ある程度の市場価値が見込めるマンガや雑誌であれば、古本屋やリサイクルショップに持ち込むのも手だ。

当サイトの運営会社でも、特に希少価値のあるマンガやその付録の買取を行っている。

買取の対象にはならなかったが、研究や展示のためにどうしても残したい刊本があれば、MPACの窓口に相談してみるのもありかもしれない。

※ただし、必ず引き取ってくれるわけではないので注意が必要だ。

アニメ:セルアニメ時代の技術を伝えていく

アニメについては、セルアニメ時代の技術の貴重さを広く知ってもらうことが重要だろう。もはや、セルによるアニメ制作はロストテクノロジーに近いものなのだ。

例えば、セルアニメ時代の独特の色味はデジタルでは再現されていない。当時セルの彩色に使われていた塗料(アニメカラー)も現存していないし、残っていたとしても変色してしまっている。

しかし、当時使われていた色見本から、セルアニメの色味をデジタル上で復活させるプロジェクトを進めている会社がある。これも今回の展示で知ったことだ。

セル画や映像記録メディアを長持ちさせる方法は、信頼できる情報が広く発信されているとは言い難い。

応用できそうな知識としては、次のページを押さえておくのもよいかもしれない。

ゲーム:修理技術の継承、ファンの元での保管

ゲームの分野では、修理技術の継承を行い、「動作する状態での保管」を第一に考える必要があるのだろう。

ゲームは、遊んでくれるファンの手元にあることが、保存のためにも重要ではないかと思う。誰も住まなくなった家が荒れていくように、遊ばれることがないゲームはいつの間にか動作しなくなってしまうだろう。定期的に通電しなければ、壊れていることにも気づかないだろうからだ。

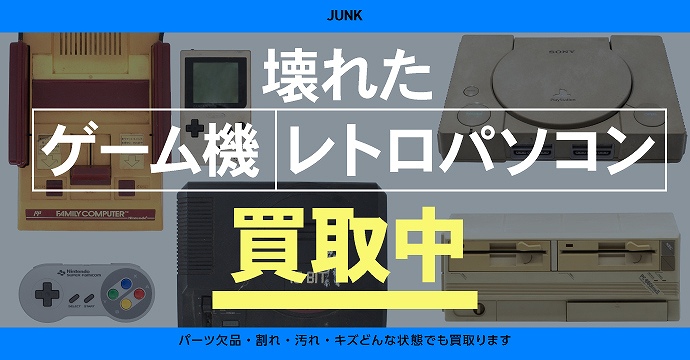

ちなみに当サイト運営会社のゲーム買取店では、故障した家庭用ゲームやアーケードゲーム関連機材を買い取り、修理して次の方に販売することがある。

▼アーケードゲーム買取のページ。

こういった事業が、ゲームを「のこす」サイクルに対して幾分かでも貢献になっていればいいのだが。

「手元に置きたい」というコレクターの意向は

シンポジウムでも言及があったことだが、コレクターと研究者、博物館など公的機関の人たちの意向は少しずれている。

コレクターは自分の手元にモノがあることが大事なのであって、それが公の収蔵庫に眠っていたり、博物館で展示されることを必ずしも望むわけではない。

私もその気持ちはよくわかる。図書館や展示で見られれば十分だと思っているのなら、わざわざ本やイラスト集を買いはしない。

しかし、最終的に自分の収集品が当時の文化を示すかけらとして長く残るなら、たとえ自分の手元からなくなっても、残ってほしいとは思う。

マンガ、アニメ、ゲームを文化として残すために、本気で考えている人たちがいる。今回の展示でそれを知ることができてよかった。

まとめ/京都国際マンガミュージアムについて

この展示は【3月31日まで】開催中だ。

展示の規模はそこまで大きくない。15人くらいが限度の部屋が3つと、廊下の壁に展示が数枚ある程度だ。1時間もあれば、じっくり見ることができるだろう。

この機会に京都国際マンガミュージアムを訪れ、ポップカルチャーの保存・活用の工夫を知ってみるのはいかがだろうか。

のこす! いかす!! マンガ・アニメ・ゲーム展

開催期間:2024年11月23日(土)~2025年3月31日(月)

会場 :京都国際マンガミュージアム2階ギャラリー1、2、3

料金 :無料 ※ミュージアムへの入場料は別途必要

京都国際マンガミュージアム

所在地 :京都市中京区烏丸通御池上ル

開館時間:10:00-17:00 (最終入館 16:30)

休館日 :毎週水曜日(休祝日の場合は翌日)、年末年始、メンテナンス日

入館料 :大人 1200円 中高生 400円 小学生 200円

注

(1) 東京都の永田町にある国立の図書館施設。国内で不特定多数に頒布されたすべての出版物は、この図書館に収められることになっている。京都府相楽郡精華町には、同じ機能をもつ関西館もある。

(2) 多くの雑誌が廃刊されたり移管した出版社の「スコラ」や、成人向け漫画を出していたが2007年に倒産した「平和出版」等の例がある。