あの頃の思い出をもう一度!~バックトゥ・ザ・80’s~ 1987年

1980年代の懐かしい出来事やカルチャーを皆で振り返る「バックトゥ・ザ・80’s」。

第8回目は「時代を先取りした家庭用ゲーム機」と「青いロボットが戦う名作アクションゲーム」が登場する1987年にタイムトリップします!

前回は現在もあらゆる世代から高い人気を集める作品や、ファミコン初のRPGゲームである『ドラゴンクエスト』が登場した1986年を振り返りました。

1987年も、当時を知っている人たちが「これ覚えてる!」「当時はこれにハマってた!」と思えるような出来事が盛りだくさんです。

懐かしい気持ちに浸りながら、あの頃の思い出を一緒に振り返ってみましょう!

1987年の出来事

1987年は昭和で言えば62年、干支は卯(う)でした。

1987年は、現在もビール好きから高い人気を誇る『アサヒスーパードライ』が発売された年です。3月に販売が開始されたアサヒスーパードライは、これまでになかったキレのあるすっきりした味が話題となり、年間売上1350万ケースを記録するほどの大ヒット。

爆発的な人気を集めたアサヒスーパードライは、キリンやサントリーなどの他社から新しいビールが続々登場する「ドライビールブーム」を巻き起こしたきっかけとも言われています。

5月には流行語大賞にも選ばれた俵万智の歌集『サラダ記念日』が刊行。「7月6日はサラダ記念日」のフレーズで有名な短歌が収録された本作は、3か月で100万部、累計発行部数280万部を記録し、歌集としては異例の売上を見せます。

社会現象にもなった『サラダ記念日』は、発売から30年以上経った今でも高い知名度を誇り、小学校・中学校の国語の教科書にも掲載されています。

9月には誰もが知っている世界的トップスターのマイケル・ジャクソンが、初めて日本を訪れました。

初の日本公演のために来日したマイケル・ジャクソンは、後楽園球場、阪急西宮スタジアム、横浜スタジアムで合計14回もの公演を開催し、40万人以上の観客を動員しました。

マイケル・ジャクソンが行く先々に人だかりができる、テレビで特番が放送されるほど日本中が大騒ぎしたこの出来事は「マイケル・タイフーン」とも呼ばれています。

1987年で多くの人を驚かせた出来事といえば、群馬県高崎市出身の氷室京介、布袋寅泰、松井恒松が在籍していたロックバンド『BOØWY』の解散宣言ではないでしょうか。

『B・BLUE』『Marionette -マリオネット-』などのヒット曲を連発し、完成度の高い楽曲と強烈なビジュアルで当時絶大な人気を誇ったBOØWYは、クリスマスイブ(12月24日)に解散することを発表。

翌年4月に東京ドームで行われた解散ライブでは、チケット約10万枚がたった10分で完売、チケット予約の電話が殺到して回線がパンクするほどの社会現象を巻き起こしました。

人気絶頂の中で解散したBOØWYはその後1度も再結成することなく、「伝説のバンド」として語り継がれていくことになりました。

1987年のカルチャー

1987年の邦画界は、社会現象を巻き起こしたTVドラマの劇場版第1作となる『スケバン刑事』が公開されました。タイトルは『スケバン刑事』ですが、内容としては『スケバン刑事II』の後日談となる作品で、主演の2代目スケバン刑事麻宮サキを演じた南野陽子は、ドラマと映画のヒットによりトップアイドルへと登り詰めました。

春にはおニャン子クラブの初期メンバーで『バレンタイン・キッス』でソロデビューもした国生さゆりが主演の『いとしのエリー』が公開。同時公開はアニメ『タッチ3 君が通り過ぎたあとに -DON’T PASS ME BY-』というどちらも元はマンガですが、実写とアニメという同時上映が行われました。(どちらも制作会社が同じためのようです)

この他にもスキーブームを巻き起こし、挿入歌『恋人がサンタクロース』も大ヒットした『私をスキーに連れてって』や、誰もが知っている忠犬ハチ公の実話を描いた感動作品『ハチ公物語』も1987年に公開されています。

洋画では80年代のアクション映画スターであるアーノルド・シュワルツェネッガーの『プレデター』が6月に公開。最強の軍人と未知のエイリアンとの戦いを描いた本作は、「シュワちゃんの最高傑作」として現在も多くのファンから愛されています。

他にもプレデターと並ぶ人気アクション映画の第15作『007/リビング・デイライツ』や、ホラー映画の頂点として知られる映画の第2作『死霊のはらわたII』が公開されました。

アニメでは劇場版第8作『ドラえもん のび太と竜の騎士』と、日本一有名な泥棒である『ルパン三世』の劇場版第1作『ルパン三世 風魔一族の陰謀』が公開されました。ドラえもんとルパン三世は、現在も劇場版が制作されている人気シリーズでもありますね。

恒例の東映まんがまつりは7月に『ドラゴンボール 魔神城のねむり姫』『聖闘士星矢 邪神エリス』が公開。『ドラゴンボール』『聖闘士星矢』というジャンプの人気作を一気に楽しめる夏休みでした。

音楽分野では中森明菜の『TANGO NOIR』や、松田聖子の『Strawberry Time』、小泉今日子の『木枯しに抱かれて』がリリース。

さらに、同年に解散したおニャン子クラブから工藤静香が『禁断のテレパシー』でソロデビューを果たしました。

この他にもアニメの主題歌にもなったTM NETWORKの『Get Wild』や、昭和を代表する歌手テレサ・テンの代表曲『時の流れに身をまかせ』も1987年に発売されています。

1987年のヒット商品

1987年は家庭用ゲーム機に革命を起こしたあのアイテムや、続編やスピンオフ作品も多く発売されているあのゲームが発売された年でした。

当時の思い出を振り返りながら、1987年に流行ったアイテムの魅力を語っていきたいと思います!!

PCエンジン

「PCエンジン」は、1987年の10月30日にNECホームエレクトロニクスから販売された家庭用ゲーム機です。

当時大人気だったビックリマンシールのゲームができる!ということで、子どもだった私たちは大変興奮したものです。

ファミコンなどに比べてサードパーティーが弱く、いろんなゲーム機も乱立がしていた時代だったこともあり、当時はPCエンジンを持っている子はほとんどいませんでしたが、その後CD-ROM2などの機器が登場した事で、キャラクターが喋ったり、実際の音楽が流れたりと、今までのゲームに革命が起きたように思いました。何よりも、「後から機器を増設できる」というのが「未来」そのものでした。

本体が発売されてから少し経ちますが、ゲームセンターにあった妖怪道中記がファミコンよりも先に移植された時には、実際にゲームセンターで遊んでいたゲームだったので無性に本体を欲しくなった思い出があります。

「PCエンジン」は1999年まで長く続いたシリーズで、都度ハードがアップグレードされた事でもっとも多くのハードを発売したシリーズとも言えます。Huカードを用いた据え置き機で5機種、持ち運び可能なハンディ機で2機種。SUPERCD-ROMとの一体型モデルが3機種。それ以外にもモニターとの一体型や、レーザーアクティブ用のパックなど、多彩なPCエンジン機器が展開されていました。

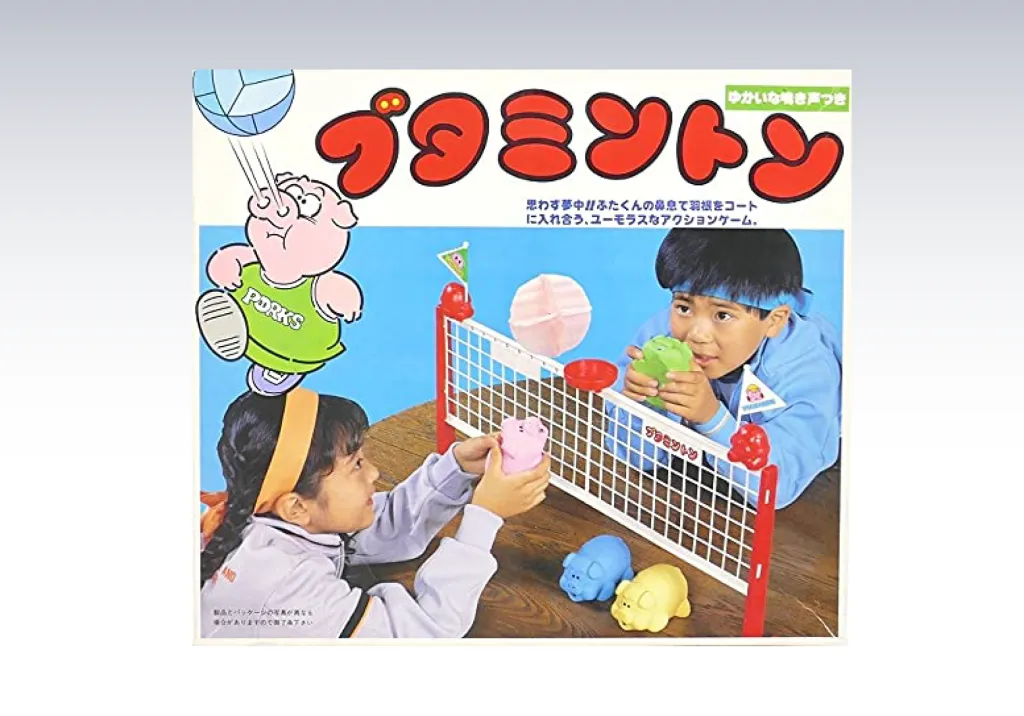

ブタミントン

「ブタミントン」は1987年に野村トーイが販売した玩具で、ラケットに例えたブタの形状をした人形を握りつぶすことで発生する空気を利用して遊ぶバトミントンをもじったゲームです。

子どもの頃友達の家にあって、散々遊び倒しました。一番よくやっていたのは小学校低学年のころかな(中の人は1983年生まれの女性です)。

握ってもうまく空気を出せなかったり、予想外の方向に飛んで行ってしまったりと意外と調整が難しく、ルール的には「自分(競技者)の息で羽を飛ばしてはだめ」と決められているのですが、たいてい遊んでいるうちにだれか一人は興奮してきて息を吹き付けてしまって、「今息で飛ばした!」「違う、ただ大きく息を吐いただけ!」のやりとりが起こるのがいかにも小学生らしいところ……。

あと、一緒に遊んでいる子がみんな女の子だったので、複数人で遊ぶとピンクのブタの取り合いになりました。ちなみに次点人気は黄色。

基本的なルールはバトミントンですが、ラケットの代わりにブタの人形を使うから商品名が「ブタミントン」。このネーミングセンスが「ブタミントン」ヒットの一因と言われています。ヒット後シリーズ商品も発売されましたが野村トーイが買収されたタイミングで生産が終了。その後メガハウスから復活され、セガトイズからはクレヨンしんちゃんとのコラボバージョンも発売されました。

ホームベーカリー

1987年ナショナル(現パナソニック)が日本で初めて発売したのが、自宅で焼き立てパンが楽しめるホームベーカリーです。

うちの家にはこのホームベーカリーはなくて、父の友人(お金持ち)の家にあったことを覚えています。その人は「おもちゃ(とご本人が言っていた)」が好きな人で、新しいもの好きな人でした。

この時代のホームベーカリーは今のホームベーカリーに比べたら調整が効きにくくて、かなり無骨なデザインのパンだけしか作ることができなかったと記憶しています。

でも、「家で! 焼きたてのパンが食べられる!」ととっても驚いたことはしっかりと覚えています。

時流れて20年後、私も結婚祝いのときにホームベーカリーを頂きました。現在も現役です!

自宅で焼きたてのパンを楽しむことができる「ホームベーカリー」は意外にも米食文化の日本が発祥でした。1987年にナショナルが発売した「SD-BT2」がそれにあたり、当初は専用のパン粉が必要だったりとなかなか美味しいパンを焼くのには敷居の高さがありましたが、現在では米粉も使えるなど手軽にパンを焼くことができるようになり、とても身近な物になりました。

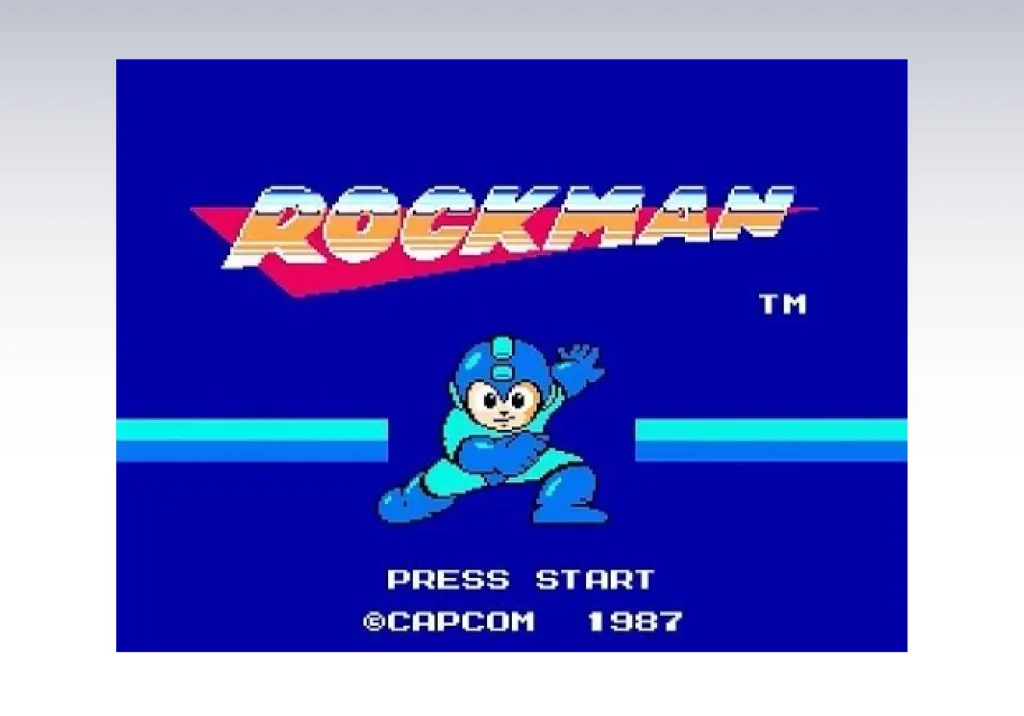

ロックマン

「ロックマン」は、1987年の12月17日にカプコンから発売されたファミコンゲームで、ナンバリング作品だけでも11作品、派生作品も多数発売されている人気シリーズです。

当時、画期的だったのが「ボスを倒すとその武器を、プレイヤーが使えるようになる」というところで、私はマリオシリーズも相当遊んだ子どもでしたが、「アクションが武器ごとで変わっていく」というのがとても衝撃的でした。

ただ、この初代ロックマンは本当に難しくて、当時のFCソフトの中でも特に難しかったように思います。

ゲームを有利に進めるために、ボスを倒す順番があるのですが、当時はそれも分からなく……、エネルギーを回復するアイテムのEタンクの出現箇所を頑張って覚えたものです。

クリアできる人はもうヒーロー扱いでしたね。

難易度の高さから最初はとても敷居の高いゲームと思われていましたが、この難易度の高さが逆に達成感へと繋がり、ボスに有効な攻撃方法を手に入れるためにトライ&エラーで攻略ルートを探っていくなど自由度の高さと難易度の高さにより子供達を中心にヒットして人気シリーズになりました。

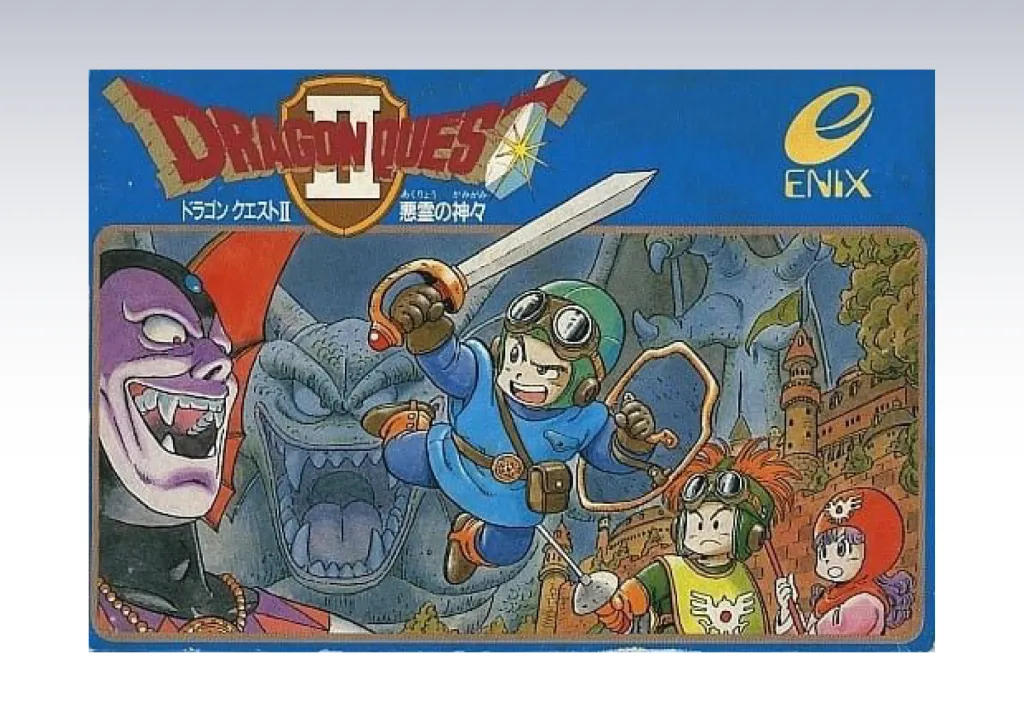

ドラゴンクエストII 悪霊の神々

「ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々」は、1987年1月26日にエニックス(現在はスクウェア・エニックス)からリリースされたファミコン用のロールプレイングゲームです。

この作品は、思い出がありすぎてどこから語ったらよいかわからないほど、思い入れのあるゲームのひとつなのですが、2024年の今でも私の手元にその当時の攻略本(1988年10月1日初版)があり、攻略本には父の書き込みと私の書き込みの両方がされています。

当時、私の父がこれにドはまりしていて、レアアイテム「復活の玉」を手に入れた時は本当にうれしかったらしく、「H2、6、5」と、手に入れた日まで書いてあります。

1も衝撃だったのですが、2は「みんなで旅ができる!」ということでびっくりした覚えがあります。サマルトリアの王子の名前が「すけさん」になってしまって、「すけさんと一緒かぁ……」と思った覚えがあります(ムーンブルクの王女の名前はそこまで個性的なものはない)。実はFCでは名前変更ができるよ! と知ったのは、令和になってからでした。

前作の人気を受けて発売当初から前評判の高さで話題になっていたタイトルでした。MAPも広くなり、なによりもパーティを組めるという要素が話題になり、ストーリーを進めていくことで仲間が増えていく流れはシナリオとマッチしていて、DQシリーズの中でも屈指の人気を誇るナンバリング作品です。

あとがき

世代を超えて知られている作品がたくさん揃っていた1987年。

80年代アイドルが主演を務めた『スケバン刑事』『私をスキーに連れてって』や、大ヒットを受けて以降も続編が制作された『プレデター』、今もジャンプの人気作として名高い『ドラゴンボール』など。

当時から知名度の高い作品ばかりだったので、「映画館の大きいスクリーンで見れる!」と考えただけでワクワクしたのを覚えています。

そして、1987年は何もかもが革新的だった『PCエンジン』や、カプコンの看板タイトルの1つとして知られる人気シリーズ『ロックマン』が登場しました。

PCエンジンは「後から周辺機器を増やす」のが当時はすごく新鮮で、「自分もやってみたい!」と羨ましがったものです。初めてプレイした時は映像のキレイさに驚き、夢中で画面を見つめていました。

PCエンジンが採用した「周辺機器の後付け」「CDでゲームをプレイする」技術は、その後発売されるゲーム機にも受け継がれていくことになります。

「未来」を先取りしたPCエンジンのヒットを受けて、今のSwitchやPlayStaiton5が誕生したのかな…と思いました。

そんな感じで今回は1987年について振り返ってみました。

語りたい思い出はまだたくさんあるのですが、今回はこの辺で終わりたいと思います。

さて、次回の「バックトゥ・ザ・80’s」では1988年にタイムトリップします。

1988年には「カードが出てくる自動販売機」や「日本を代表する名作RPG」が登場しますので、お楽しみに!

では、最後までお読みいただきありがとうございました。

次回も私たちと一緒に、あの頃の思い出をもう一度振り返りましょう!