【ボードゲーム】『オーチャード/グローブ/フォーレイジ』比較レビュー

毎度!Zxionです。「ぜっくん」って呼んでね☆

今回はソロプレイ用のボードゲーム3種『オーチャード・グローブ・フォーレイジ』を紹介・比較します。

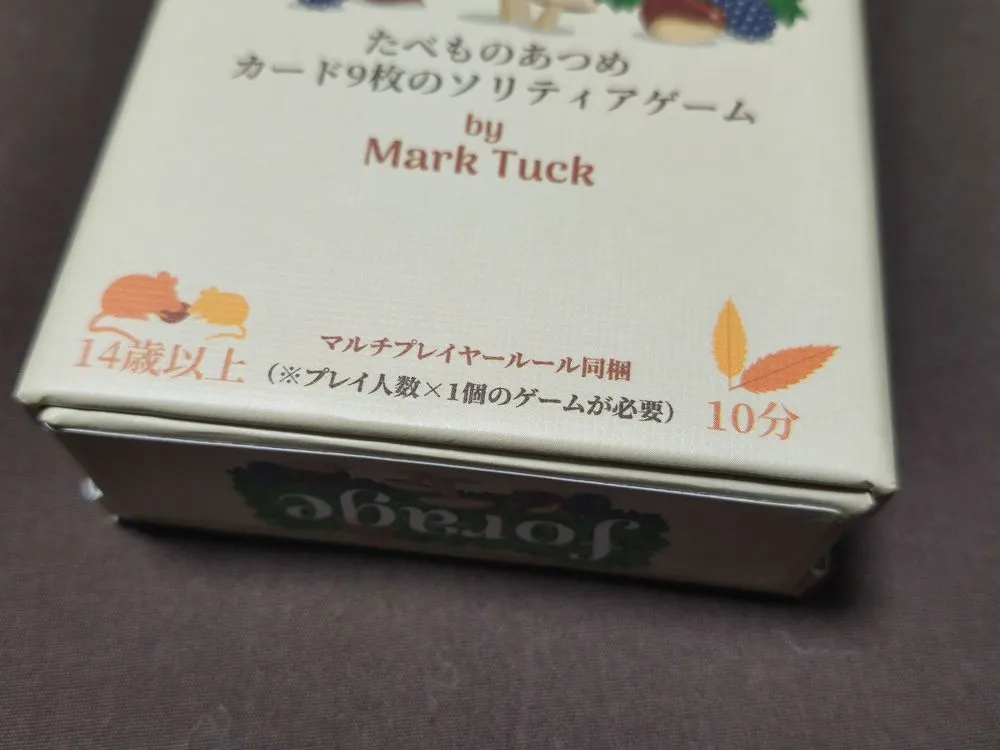

…って思っていたけど、実はマルチプレイ用のルールも添付されていることが判明。

なので、厳密にいうとソロ専用ではなく、箱に書いてある通り、ソリティアゲー(※)。

※1人だけでも遊べるゲームの総称

マルチプレイをする場合は、同じタイトルを複数個持っていないと(例えばオーチャード3個とか)できません。

もし、偶然同じタイトルを買った友人とかがいたら、持ち寄ってマルチプレイを試してみてくださいな。

目次

『オーチャード/グローブ/フォーレイジ』買うならどれ?

記事タイトルで「3種同時発売!」とか書いといてちょっとアレなんですが、実際は同時じゃないんですよね。

あくまでも、《日本語版が》ゲムマ2024秋で3種同時発売だったということで、こう書いています。

厳密には3部作。

※『オーチャード』の発売は2018年

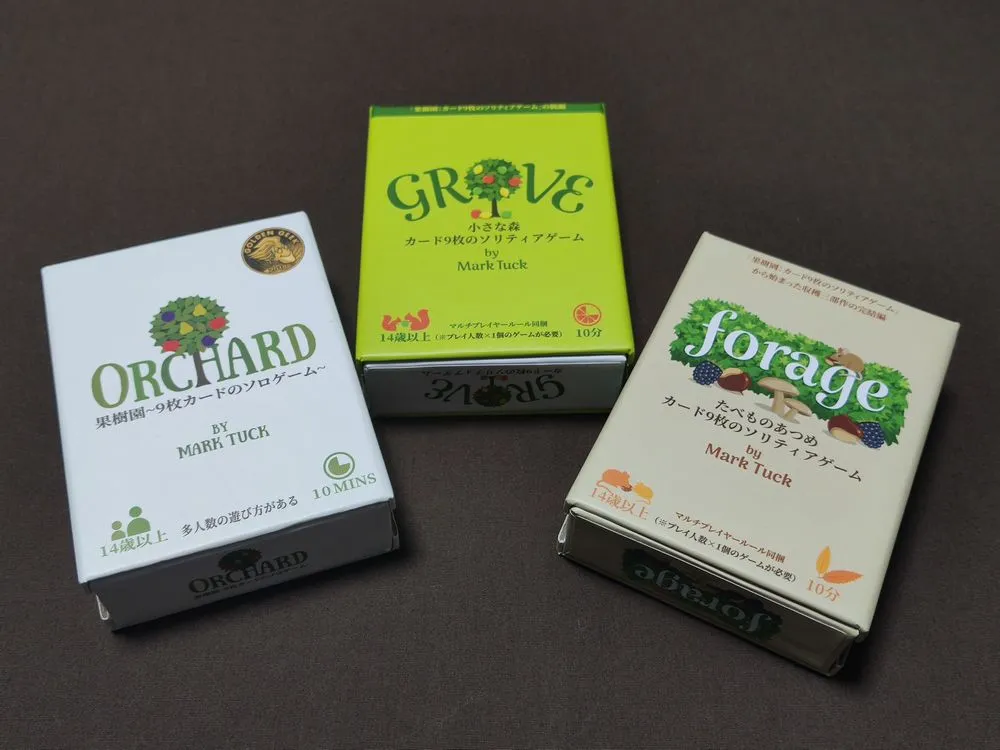

各ゲームの正式名称は、画像左より順にそれぞれ以下の通りです。

- 果樹園~Orchard/オーチャード~(1作目)

- 小さな森~GROVE/グローブ~(2作目)

- たべものあつめ~Forage/フォーレイジ~(3作目)

| タイトル | オーチャード(他2種) |

| 出版社 | Dexker |

| デザイナー | Mark Tuck |

| プレイ人数 | 1人(※) |

| 対象年齢 | 14歳以上 |

| プレイ時間 | 10x3分 |

現在は『サニーバード』様、『ゲームストア・バネスト』様で販売しております

この3種、1個大体2,000円くらいなので、全部買うと6,000円ほど。

流石にどれを買ったら良いのか、迷っちゃいますよね。

結論から書きましょう。

全部買おう!

当然だよな!!

僕自身も、買うまでは1個だけにするか全部買うか迷っていたので、おそらく購入を検討している人は試しに1個か全部かの2択かなと思っています。

お財布的に余裕があるなら、全部買ってしまうのが一番いいと思います。

「踏ん切りがつかない」、「いやどれか1個で良い」という諸兄方の為にそれぞれ異なる部分を比較しつつご紹介していきます。

難易度について比較

この3種を全て遊んだ上で違いとして、それぞれに難易度があると感じました。

ここでいう難易度は、ゲームをプレイした時の得点の取りやすさを指します。

得意不得意という部分もあるとは思いますが、僕が感じた難易度は以下の通り。

簡単:オーチャード → グローブ → フォーレイジ:難しい

簡単な方が、ルールブックに記載されている目標平均得点付近を取りやすく、難しい方が得点を取りにくいです。

もしかすると、人によって違うかもしれませんが、僕の体感としてはこんな感じでした。

…体感難易度、発売順と同じだわ。

共通ルールについて

この3種のゲームには、共通したルールが存在します。

◇共通ルール:ゲームの準備

ゲームの準備は、トークンの種類や数がちょっとだけ違いますが、基本的には全て共通しています。

ダイス及びカードの数や枚数は同じです。

1.ダイスとトークンを準備する

2.山札を2つ作る

3.場札の準備

4.手札の準備

1~3までの準備が完了したら、山札からカードを2枚引き、ゲーム開始です。

ここではオーチャードで説明しましたが、どの作品も「ゲームの準備」としてやることは同じです。

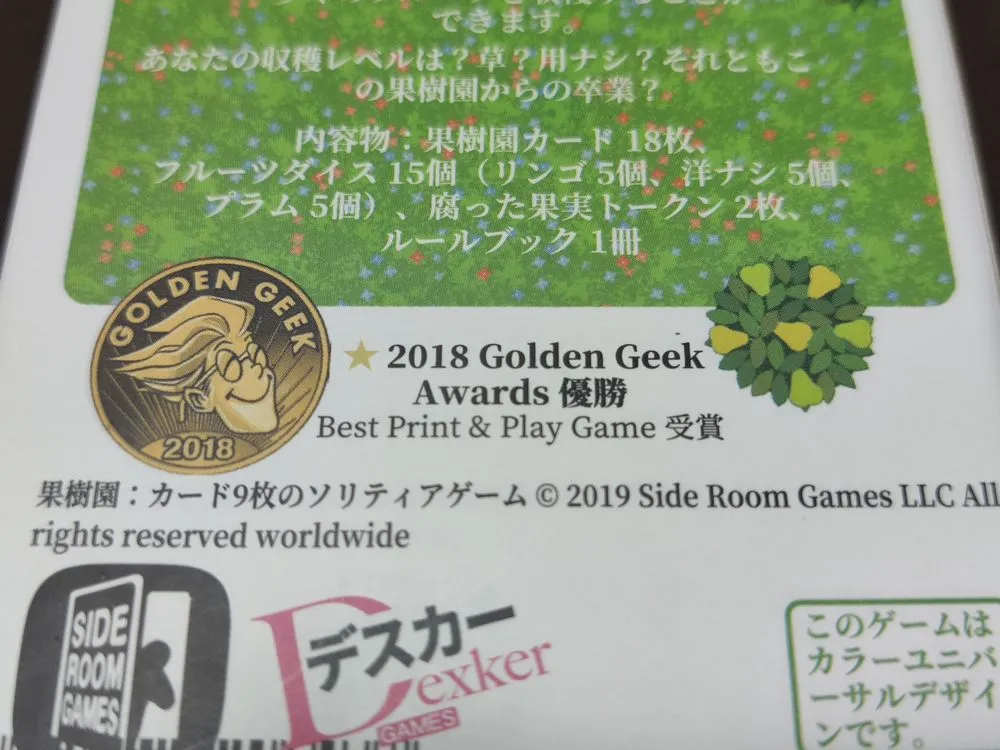

『果樹園~Orchard/オーチャード~』(1作目)

2018ゴールデンギークアワード優勝作品。

ベストプリント&プレイゲームも受賞。

同じ果樹を重ねれば重ねるほど多くのフルーツを収穫することができます。

あなたの収穫レベルは?草?用ナシ?それともこの果樹園からの卒業?

【箱裏より】

オーチャード 内容

内容物

- 果樹園カード:18枚

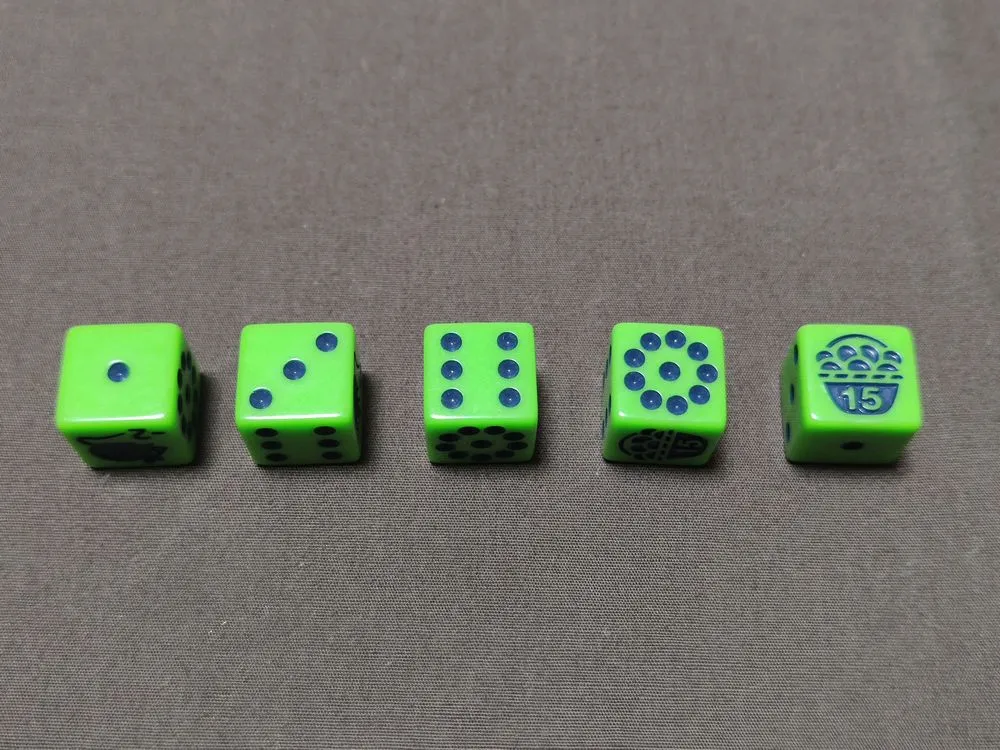

- フルーツダイス:15個

(リンゴ5個・洋ナシ5個・プラム5個) - 腐った果実トークン:2個

- ルールブック:1冊

オーチャードの特徴

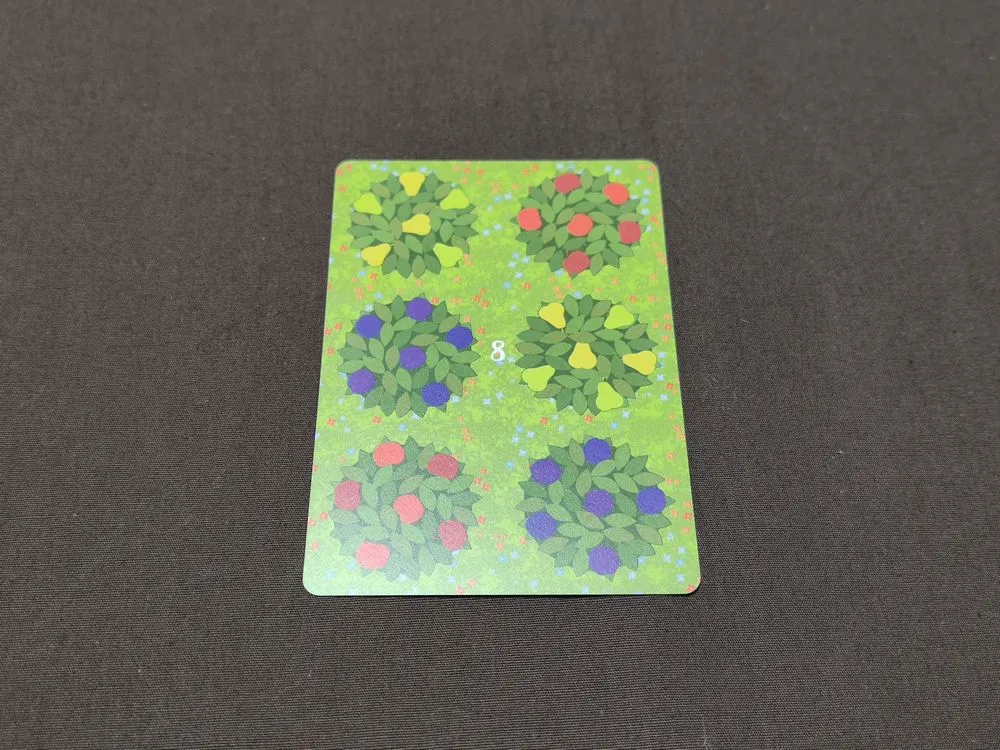

カード配置

カードを配置する際、基本的には果樹の種類が一致している必要があります。

※ゲーム中2回(2個)まで、このルールを無視することが可能です

ダイス配置

ルールに従いカードを配置した後、重ねた果樹の上にダイスを配置します。

ダイスが配置されていない果樹の上に同じ果樹を重ねた場合、ダイスの目を「1」にして配置します。

ダイスは、果樹のフルーツに対応したものを配置する必要があります。

(リンゴ…赤・洋ナシ…黄色・プラム…紫)

例外処理:腐った果実トークン

カード配置の際の例外処理として、ゲーム中2回まで異なる種類の果樹を重ねることが可能です。

その場合、異なる果樹を重ねた場所に「腐った果実トークン」を配置します。

1回のカード配置で2個の腐った果実トークンを配置することも可能です。

腐った果実トークンが置かれている場合、ゲーム終了後の得点計算で1個につきマイナス3点の減算があります。

得点計算

配置されたダイス目を全て合計し、そこから配置済みの腐った果実トークン1個につき-3点します。

この合計が最終得点となります。

※写真では『黄色9点・赤12点・紫10点・腐った果実-6点』で、合計25点です

◇オーチャード プレイレビュー

3作品の中で最もシンプルなプレイ感で、拡張ルールなし。

※他2作には拡張ルールがある。

まさに「1作目」といった感じの手堅い作り。

手なりで適当にプレイしても、マイナスをしっかり回避すればある程度の得点は取れる…気がする。

僕の最高スコアは45点。

8段階中6段階目の評価でした。

小さな森~GROVE/グローブ~(2作目)

同じ果樹が重なるようにカードを出して小さな森を成長させ、たくさんのフルーツを収穫しよう。

小さな森は、受賞歴のある『果樹園:カード9枚のソリティアゲーム』の柑橘系の続編です。

カードには新しい要素として、空き地が加わっています。

果樹のないオープンスペースである空き地は、果樹を成長させる新たな手法であり、より多くの収穫を増やす戦略と、バラエティに富んだゲームプレイを提供します。

また、助けにも邪魔にもなる生意気なリスや、大量のフルーツを運ぶのに役立つ手押し車も存在します。

カードの裏面にはレシピチャレンジがあり、ボーナス得点条件や目標得点が記載されているため、リプレイ性が高まっています。

【箱裏より】

小さな森~GROVE/グローブ~ 内容

内容物

- 小さな森カード:18枚

- フルーツダイス:15個

(オレンジ5個・レモン5個・ライム5個) - リストークン:1個

- 手押し車トークン:1個

- ルールブック:1冊

◇グローブの特徴

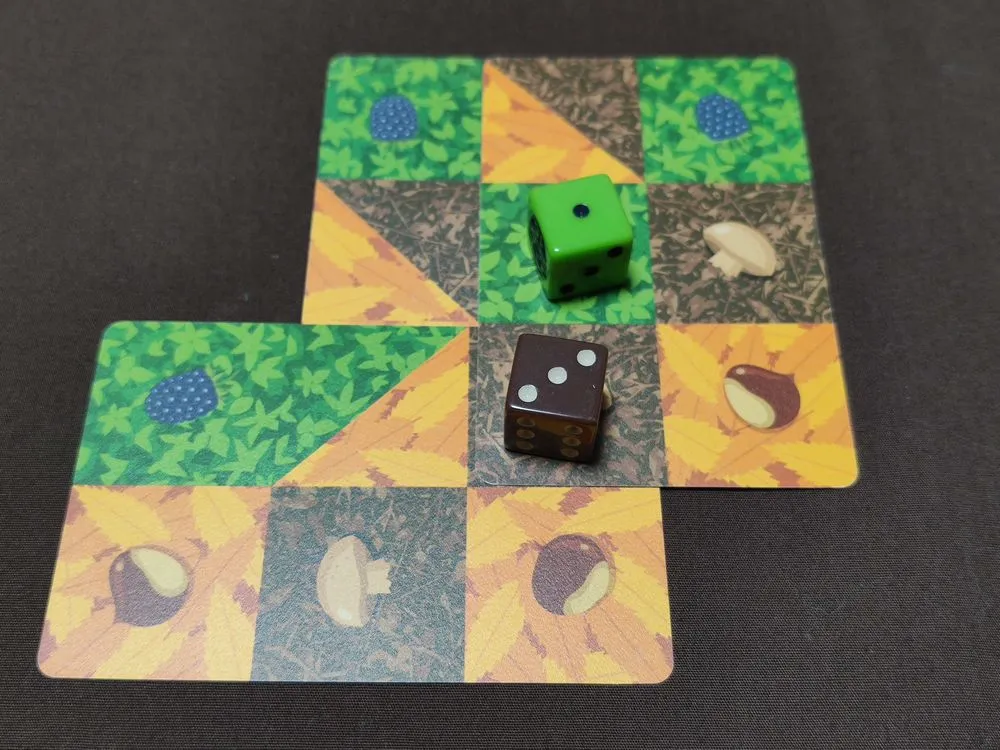

カードの配置

カードを配置する際、果樹の上に果樹を重ねる場合、果樹の種類は同じである必要があります。

既にダイスが配置されている「空き地」の上に果樹を重ねる場合、果樹とダイスの色が同じでなければなりません。

ダイスが配置されていない空き地の上には、どの果樹でも重ねることができます。

空き地は、トークン以外の上ならどこにでも重ねられます。

ダイスの配置

ルールに従いカードを配置した後、重ねた果樹の上にダイスを配置します。

▼ダイスが配置されていない果樹の上に同じ種類の果樹を重ねた場合

配置するダイスは、果樹のフルーツに対応したものを配置する必要があります。

(オレンジ…赤・レモン…黄色・ライム…緑)

ダイスの目は、果樹に描かれたフルーツの数を合計した値と同じにします。

対応するダイスがすべて配置済みの場合、新たにダイスを配置することはできません。

▼ダイスが既に配置されている果樹の上に同じ果樹を重ねた場合

重ねた果樹の上に、既に配置されているダイスを置きなおします。

そして、元々のダイス目に、重ねた果樹に描かれているフルーツの数だけ加算します。

空き地ルール

ダイスが配置済みの果樹(またはダイスが配置済みの空き地)の上に空き地を重ねる場合、重ねた空き地の上にそのダイスを置きます。

適切な果樹を重ねた場合、果樹に描かれたフルーツの数を足した数に、ダイス目を変更します。

「6」を越えたら「10」に、「10」を越えたら(あれば)手押し車トークンと交換します。

「ダイスが未配置の空き地」に果樹を重ねる場合、ダイスは配置しません。

この時、空き地の上に重ねる果樹は、どの果樹でも大丈夫です。

例外処理:リストークン

ゲーム中に1回だけ、果樹の上に異なる種類の果樹、またはダイスの上に異なる色の果樹を重ねることができます。

その後、重ねた果樹の上に「リストークン」を配置します。

リストークンが置かれた果樹は、生意気な生き物(リス)にかじられたことを意味し、これ以降カードを重ねることはできなくなります。

ゲーム終了後の得点計算で、リストークンが置かれていたらマイナス1点されます。

さらに、リストークンに縦横で隣接したダイス1個につきマイナス1点となります。

※斜めはカウントしません。

得点計算

グローブの得点計算では、空き地の上に配置されているダイスは計算せず無視します。

(地面に落ちて腐ってしまい、収穫できなかったということになります)

カゴは10点分、手押し車トークンが配置されていたら15点分として計算します。

最後に、リストークンが置かれていたら合計からマイナス1点。

リストークンの縦横に隣接しているダイス1つにつきマイナス1点します。

※手押し車トークンもダイスとみなされます。

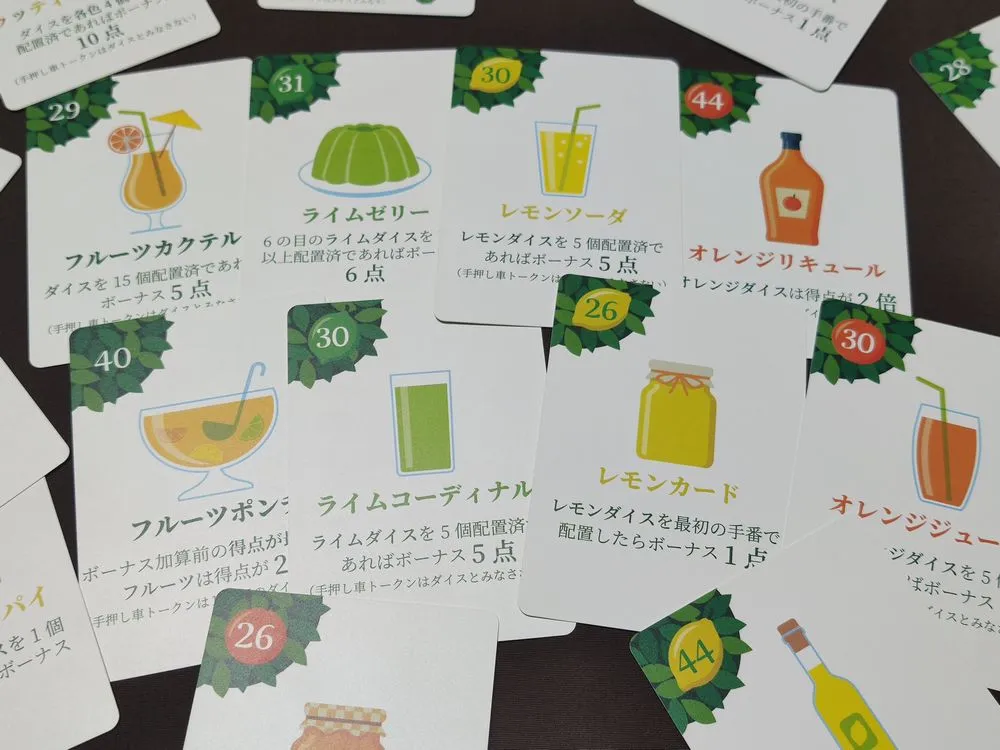

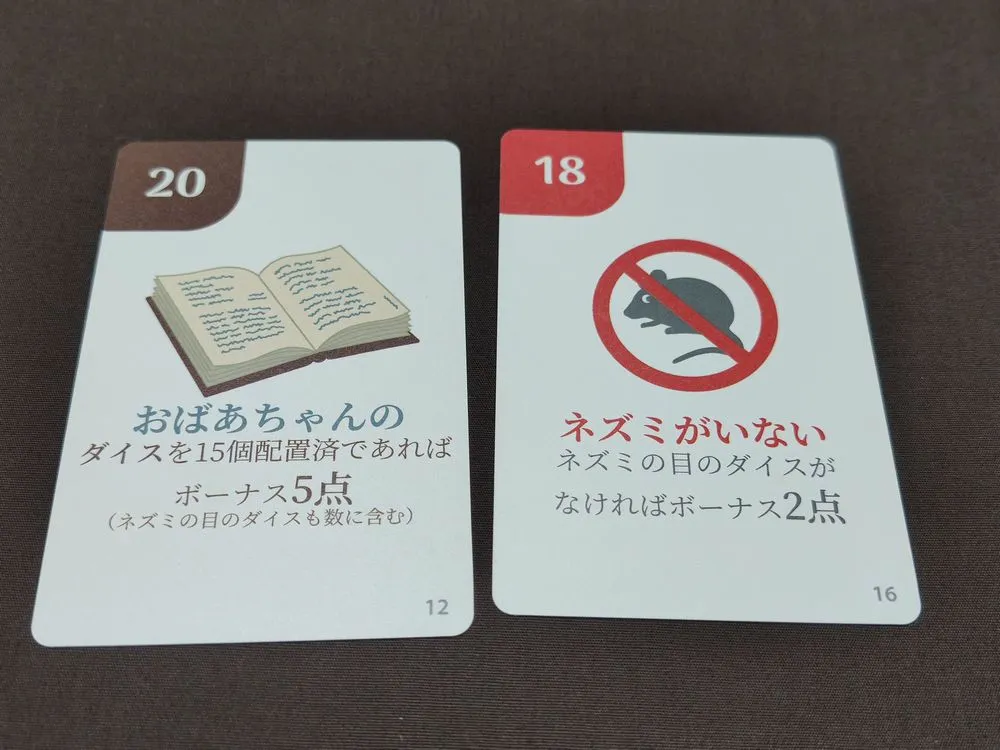

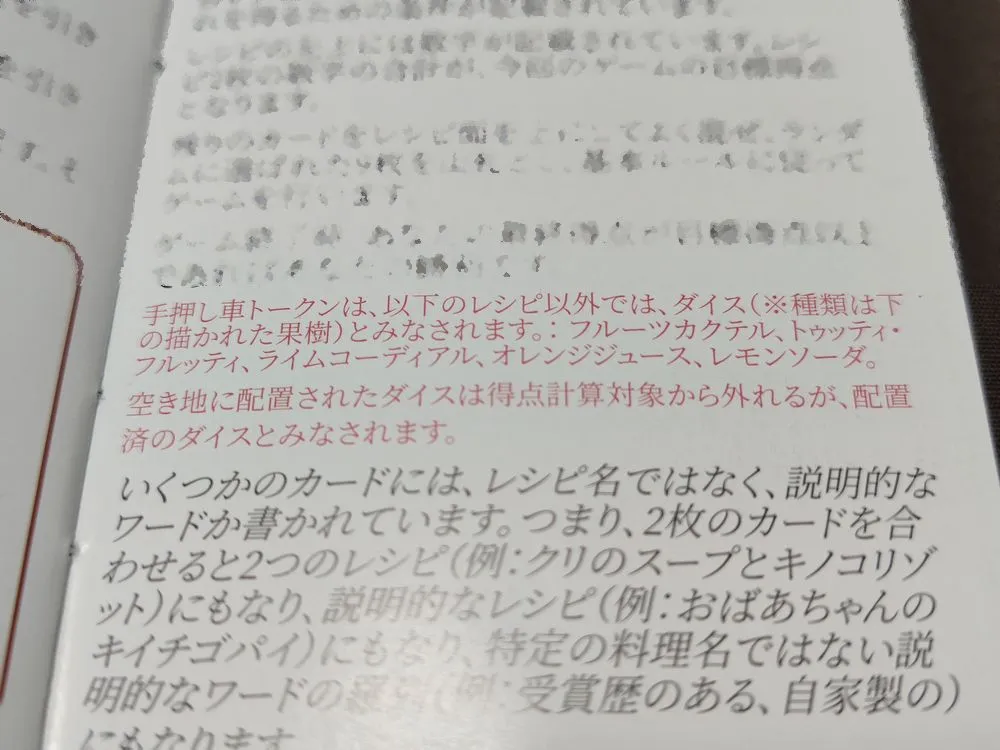

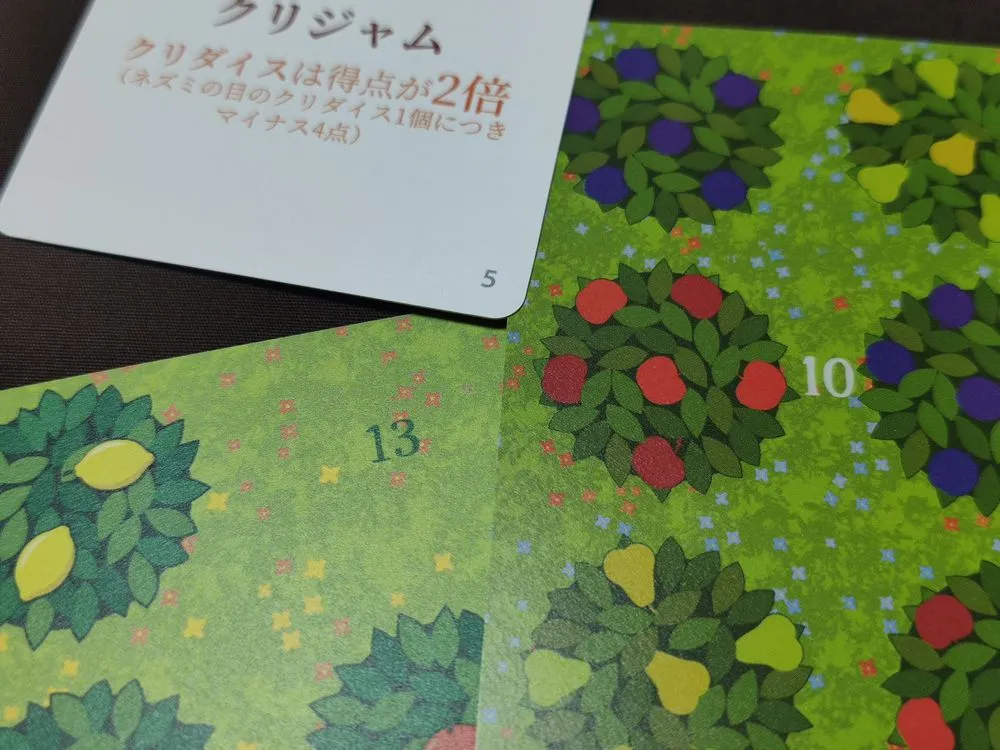

拡張ルール:レシピチャレンジ

小さな森カードの裏面には「レシピ」が記載されています。

ゲーム終了時のボーナス得点や、ゲームの目標得点などが書かれています。

この拡張ルールを採用する場合は、ゲームの準備の時点でランダムにカードを2枚抜き出し、レシピ面を上向きにして脇に置きます。

各レシピには、ボーナス得点とボーナス得点の獲得条件が書かれています。

また、レシピの左上には数字が書かれており、これを合計した数字が目標得点となります。

残りのカードから9枚の山札を作り、通常のルールに従ってゲームを進めていきます。

ゲーム終了後、通常ルールの得点にボーナス点や得点修正を行い、最終的な得点とします。

最終的な得点が目標得点以上であれば、プレイヤーの勝利です。

クローブ プレイレビュー

続編ということで、正統進化って感じです。

オーチャードに近いプレイ感ですが、得点の獲得方法がかなり違うのでオーチャードより自由度が高く、やりごたえがあります。

自分の配置次第で、せっかく育てたフルーツが地面に落ちてしまい無得点…なんてことも。

オーチャードより考えどころがあります。

手なりでプレイしてもギリギリ40点くらいは取れるかもしれないが、ちょっと考えるだけで結構伸びる。

拡張ルールは基本とはまた違ったプレイ感。

レシピの組み合わせ次第でだいぶ難易度が変わる印象。

ルール的にはランダムで2枚選択しますが、任意で選んで「全組み合わせ制覇」など試してみるのも面白そうです。

僕の基本ルール最高スコアは53点で、6段階中4段階目。

「次はもう少し高得点がとれそうな気がする。」という気分にさせてくれる良作。

たべものあつめ~Forage/フォーレイジ~(3作目)

野生の食料を求めて、森のさまざまな場所を探そう。

同じエリアが重なるようにカードを出して、エサをたくさん集めよう。

たべものあつめは、カード9枚のソリティアゲーム3部作(果樹園とその続編の小さな森に続く)の最終作です。

カードには、野生のキイチゴ、甘いクリ、食用のキノコがある森林地帯が描かれています。

いくつかのエリアは2分割されており、ダイスには助けてくれるがおなかをすかせたネズミが登場し、収穫を増やすための新たなチャンスと様々な戦略を提供してくれます。

ボーナス得点条件や目標得点を設定した「拡張:レシピチャレンジ」は、リプレイ性をさらに高めています。

【箱裏より】

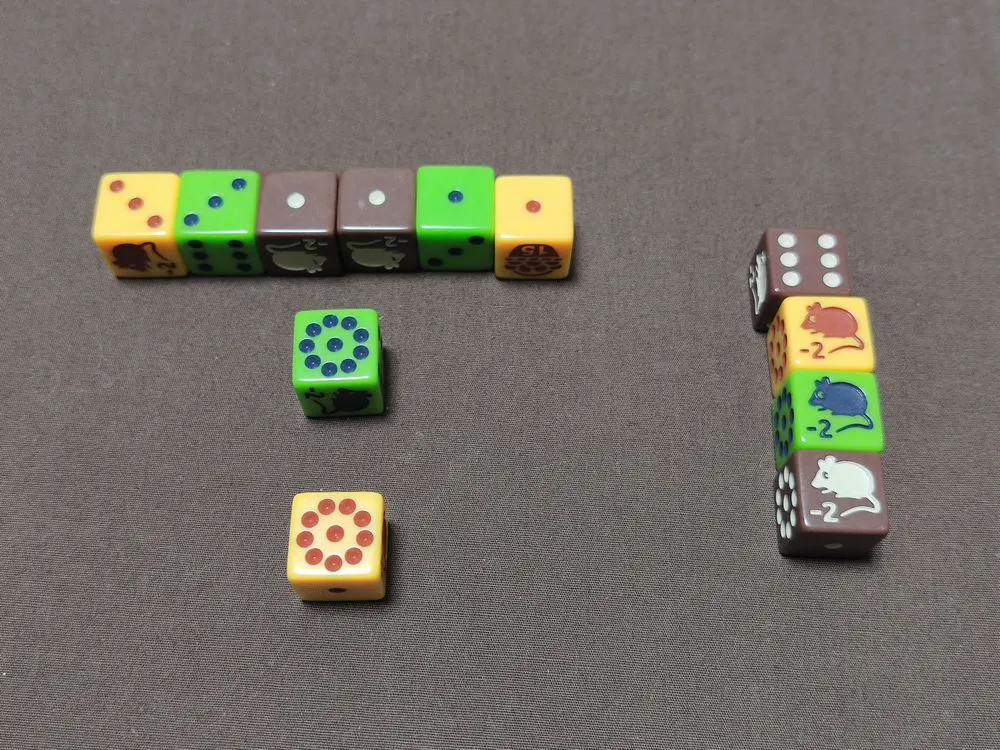

内容物

森林地帯カード:18枚

たべものダイス:15個

(クリ5個・キイチゴ5個・キノコ5個)

ネズミトークン:1個

ルールブック:1冊

フォーレイジの特徴

カードの配置

これまでの2作品と同様、同じものを重ねて配置していくことで、得点となるダイスを配置することができます。

ダイスの配置

▼カードを配置した時、同じ種類のエリア(食料あり)を重ねた場合

下のエリアにダイスがなければ、重ねたエリアにダイスを「1」の面を上にして置きます。

ダイスは、エリアに対応したものを配置する必要があります。

(クリ…黄色・キイチゴ…緑・キノコ…茶色)

対応するダイスがすべて配置済みの場合、新たにダイスを配置することはできません。

ダイス目は、《1→3→6→10→15》の順に変更します。

▼カードを配置した時、同じ種類のエリア(食料なし)を重ねた場合

▼カードを配置した時、違う種類のエリア(食料ありなしどちらでも)を、重ねた場合

下のエリアにダイスがあれば、そのダイスをダイス置き場に戻します。

(ゲームからは取り除かれず、再利用ができる)

その後、重ねたエリアと同じ種類のダイス(分割エリアであれば、そのどちらかを選ぶ)を、ネズミの目にして配置します。

ネズミトークン

ネズミの目ダイスの上に、カードを重ねることはできません。

1ゲームに1回まで、ネズミの目のダイスの上にカードを重ねることができます。

ただし、重ねるエリアの種類はダイスに対応している必要があります。

その後、ネズミの目のダイスとネズミトークンを入れ替え、ネズミの目のダイスはダイス置き場に戻します。

ネズミトークンの上にはこれ以上カードを重ねることはできません。

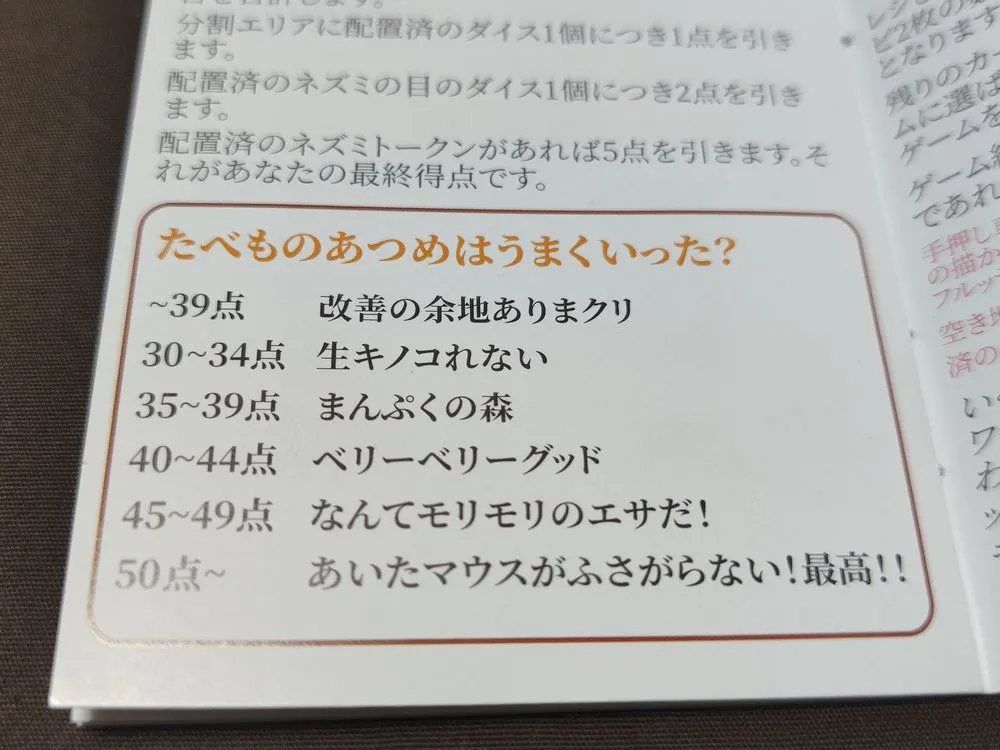

得点計算

まず、配置されたダイス目を全て合計します。

その後、分割エリアに配置されたダイス1個につきマイナス1点。

配置済みのネズミの目ダイス1個につきマイナス2点。

配置済みのネズミトークン1個につきマイナス5点の計算をします。

上記の総合計が、最終得点となります。

分割エリアの上にネズミの目ダイスがあった場合どうするのか書かれていませんでした。

素直に読むなら、分割エリアの上にあるネズミの目ダイスはマイナス3点と考えられます。

(分割エリアに配置されたダイスで-1され、ネズミの目で-2され、計-3となるため)

ソロでやるならだれにも迷惑かけないし、どちらでもいいと思いますが…。

拡張ルール:レシピチャレンジ

フォーレイジにも拡張ルールのレシピチャレンジがあります。

ルールについてはグローブの項で説明したものと同様です。

フォーレイジ プレイレビュー

3作品の中で最も難しいと思う。

適当にやってると下手すれば最低ラインにすら到達しません。

(普通に20点とかになる)

最終作なだけあって、ものすごい手ごたえです。

失点を恐れるな、ネズミは友達。

レシピルールの難易度はかなり高くて、時間がみるみる溶けていきます。

そもそも普通にやってもそんなに得点でないのにクリアできるわけなくね…?

最高スコアは何十回とプレイしてやっと44点、6段階中4段階目でした。

なお、ルールブックの《たべものあつめはうまくいった?》と書かれている枠内にエラッタがあります。

何度やっても最低ラインに全然到達しないと思っていたのですが、よくよく見たらおかしなことに…。

わぁお。

というか、フォーレイジのルールブックにエラッタがいくつかあるみたいです。

フォーレイジには手押し車はないのです。

販売代理店によると、版元の対応待ちとのことです。

マルチプレイヤールール

「マルチプレイヤールール」についても触れておきましょう。

マルチプレイヤールールは、同じゲーム一式をプレイ人数分用意することでプレイ可能なルールです。

カードには数字が振られているので、親プレイヤーがカードを1枚引き、書かれている数字を宣言。

※オーチャードとグローブは表面、フォーレイジは裏面の右下に数字が書かれている。

他プレイヤーは自分のセットから宣言と同じ数字のカードを探して全員同時に通常のルールに従って配置する、というのを繰り返していきます。

ゲーム中、親プレイヤーは変わることはありません。

1人のプレイヤーがずっと親プレイヤーです。

もちろん、最終得点が最も高いプレイヤーが勝者となります。

このルールは「プレイ人数分のゲームを用意する」というのがハードル高いですね。

遠隔でも出来そうなので、プレイの機会がある人はやってみてください。

まとめ

最後に、僕の担当編集さんとのQ&A方式で本記事の「まとめ」にします。

今回紹介されたボードゲームは何処で買えますか?

僕が購入したのはゲームマーケット2024秋のサニーバードブースでした。

記事掲載タイミング現在(2025年1月)では、冒頭で紹介した「サニーバード」や「ゲームストアバネスト」で購入することができます。

販売ページはこちら

テーブルの広さはどの程度必要なの?

ダイスを振ったりメインボードがあったりとかそういうタイプではないので、電車のグリーン席などの座席テーブルサイズ(30cm×30cm)もあれば遊べると思います。

あんまりカードを重ねないプレイをして広々テーブルを使いたい場合、一人用のデスクやコタツ(45cm×45cm)くらいあれば、十分なのではないでしょうか。

発売順に遊んだ方がいいの?

「ゲームに慣れる」ということを主眼に置くなら、僕の体感にはなりますが、発売順に遊んだほうが良いかなと思います。

順番は気にせず、自分が気になったゲームを遊ぶのがいいと思います。

続編(4作目)が出る予定はあるの?

3作目の箱裏に「最終作」と書かれていたので4作目というのは発売されないと思います。

もし仮にワンチャンあるとすれば、このシリーズとは別の「派生作品」として(例キングドミノ→ムーンリバーみたいな)発売されるとかだと思います。

はぁい!

今回はここまでッスー。

次の記事も、最後まで読んでくれよな!

よろしくお願いしまぁす☆

ゼクシオンと読みます。(@Boardgameguild)某ねずみの王様が登場するゲームのキャラクターからとりました。ぜっくんって呼んでね!

群馬県館林近辺で仲間とともに「館林たぬきゲーム会」というボドゲ会の主催しています。最近は「たぬきつね工務店」というサークル名でゲムマとかにも出展し始めました。どちらも良きライバルであり協力者である「みこめくん(@mi_comments)」、後方支援の「BEEさん(@MaskedriderBee)」。その他大勢の協力により成り立っています。

記事一覧はこちら